Ici, quand on parle des métis, on fait historiquement référence aux personnes nées d’unions entre amérindiens et « blancs ». On les appelle aussi le Peuple Oublié. Et tout aussi coincés entre deux cultures, il y a ces autres métis issus, eux, de l’immigration contemporaine. Parce que nés ici ou arrivés très jeunes au pays, ils sont métissés sur le plan identitaire. Le cul assis entre deux chaises, ils se reconnaissent dans les deux cultures sans jamais pouvoir se revendiquer entièrement d’une – ou des deux – en particulier.

Ils sont la seconde génération négligée du spectacle en ville en ce moment – commission Bouchard Taylor – et c’est dommage. Probablement parce qu’en ayant le cul assis entre deux chaises, leur droit d’expression est hypothéqué car il y aura toujours une des deux chaises pour lui rappeler son identité bancale. Ou en profiter pour tirer la couverture vers soi.

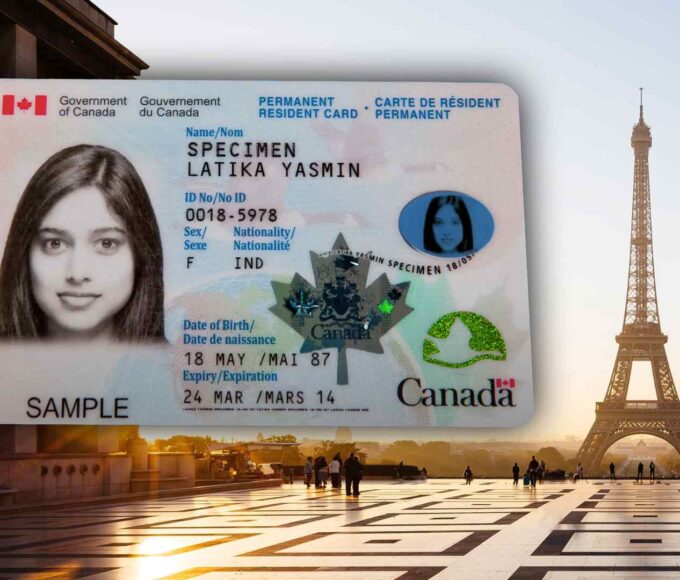

INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

Le jeune asiatique immigré, enfant de la Loi 101, sera exhibé aux médias comme réussite incontestée des politiques d’intégration. Et le jeune haïtien, né ici mais ayant le défaut d’être dans un gang de rue montréalais, sera montré comme l’échec personnifié de ces mêmes politiques. Dans ces deux exemples, on parle de la qualité du lien social développé entre le jeune et la société. C’est-à-dire l’ensemble des affiliations, valeurs, appartenances et relations partagées par des gens se constituant en communauté. Une sorte de fil d’ariane liant chaque individu consacrant un désir collectif de vivre-ensemble.

Quand on est un jeune bien assuré dans le socle culturel hérité de ses parents, le lien social ne pose pas de problèmes existentiels. Le contact avec des cultures « exotiques » ne crée pas de dilemme intérieur : si une situation complexe peut faire questionner, l’ancre réconfortante du socle culturel évite la déstabilisation identitaire. Une personne me racontait récemment son expérience humanitaire dans un pays sud-américain : comment cela l’avait fait « réfléchir sur ses valeurs » mais pas au point de l’ébranler sur son identité de québécoise francophone. Son lien social avec la société avait certes évolué mais ne se scindait pas en deux directions. Ceci dit, il faut bien sûr encourager ces occasions de réflexion chez le jeune car cela favorise le développement d’un certain relativisme culturel.

La posture du métis identitaire est différente. Sa situation l’amène constamment à négocier avec lui-même pour tenter d’obtenir une réponse satisfaisante à une question lancinante en lui : qui suis-je vraiment ? De quoi est fait mon socle culturel, mon ancre identitaire ? L’analyse de cet intense travail de triage – entre culture d’origine et culture québécoise – serait intéressante pour comprendre la construction de son lien social avec le Québec. Et donc peut-être d’apporter une vision intéressante au débat identitaire parce que le métis ne fait justement partie d’aucune des deux cultures à part entière.

Ce que la sociologue français François Dubet résume très bien selon moi : «Du point de vue de la culture des parents, [ces jeunes] sont déracinés, du point de vue de la culture du pays d’accueil, ils restent des immigrés. […] Si l’on voulait définir sociologiquement la situation des secondes générations, on pourrait dire qu’elles sont culturellement assimilées et socialement exclues. La tension qu’elles vivent tient au fait que les individus se sentent “comme les autres”, alors que les “autres” les perçoivent comme différents, ce sont des étrangers qui ne se vivent pas comme des étrangers, des nationaux obligés de se percevoir comme des étrangers.»

Cela est d’autant plus important dans des sociétés où le brassage des cultures s’intensifie. Cela est d’autant plus inquiétant dans un espace où l’individualisation devient la norme d’appartenance collective : pour être comme tout le monde, il ne faut justement pas être comme tout le monde. Le conformisme dans l’individualisme. La construction du lien social devient à ce moment-là un pur défi pour qui que ce soit. Et cela devient presque impossible pour un jeune – en pleine période de définition intensive de soi – pris entre deux cultures.

L’haïtien dans le gang de rue est malheureusement un exemple typique du genre. Issu d’une famille immigrante, il existe souvent d’importants écarts culturels entre sa famille et la société d’accueil. Des écarts que la famille, pour diverses raisons, est incapable de résoudre tant les valeurs respectives peuvent différer. En effet, bon nombre d’immigrants ont quitté leur pays dans l’espoir d’une vie meilleure. C’est-à-dire la possibilité de vivre libre, de marcher dans la rue en toute sécurité et de travailler pour se nourrir. Obtenir simplement cela constitue déjà pour plusieurs une immigration réussie. Or, c’est là un raisonnement que l’enfant arrivé très jeune ou né ici ne fait pas. Comme quiconque ayant passé la plus grande partie de sa vie dans une société développée et démocratique, il prend logiquement pour acquis ce qui relève de l’exceptionnel pour ses parents : la liberté, la sécurité et le droit au travail.

Là où les parents considèrent de l’ordre du précieux, l’enfant le juge de l’ordre du normal. Les attentes ne sont pas les mêmes. C’est la tension entre ce qui est véhiculé à la maison – « réalise la chance que tu as d’être ici » – et ce qui véhiculé à l’extérieur. Tiraillé entre une réalité douloureuse de disqualification de ses parents sur le marché du travail et son désir de jouir, lui aussi, des richesses de la société de consommation, il vit le choc discriminatoire. Ce choc qui le fait sentir étranger bien que né ici. Il va alors tenter de résoudre l’inconfort intérieur en joignant un gang de rue. Gang qui servira alors de lieu de recomposition familiale où il aura l’illusion de maîtriser un projet de réussite sociale (respect, argent, filles et pouvoir) et de restaurer son identité de noir dans une société de blancs. Recréant de ce fait un semblant de lien social même si cela se fait en marge de la société.

Mais la marge pour le marginal identitaire, quoi de plus logique, n’est-ce pas ?

Cet espèce de « no man’s land aménagé implicitement par toutes les cultures de la société dans leurs périphéries respectives pour y parquer les éléments dérangeants » pour reprendre une intervenante métis avec qui j’ai discuté avant son retour – après quinze ans d’absence – dans sa réserve amérindienne au Saguenay. Un retour très appréhendé de sa part car elle savait fort bien que son principal obstacle comme travailleuse social ne seraient ni les fléaux sociaux qui ravagent sa communauté, ni l’amertume historique entretenu envers le blanc, ni les défis d’employabilité. Non, son gros problème c’est d’être métis.

« Il y a pire que la réserve : c’est quand la réserve elle-même te parque. » conclut-elle.

Et il y a les enfants de la Loi 101. Ceux qui, parce que leurs parents n’ont pas étudié en anglais dans le reste du Canada, ont fait leurs études primaire et secondaire en français à partir d’août 1977. Ces jeunes – partagés entre la culture d’origine dans la sphère privée familiale et la culture québécoise dans la sphère publique scolaire – sont la première véritable génération de métis identitaires issue de l’immigration contemporaine. La loi 101, par l’instruction de la langue française, les a propulsé dans l’espace public québécois. Ce qui n’avait pas été le cas avec les précédentes générations d’immigrants. Ce que le monologuiste Yvon Deschamps résuma ironiquement en disant qu’avec la loi 101, il était « pogné à parler aux immigrants maintenant » !

Plus éduqués que leurs parents, maîtrisant le français (sans oublier la langue d’origine ainsi que souvent l’anglais aussi), ces métis sont donc souvent cités en exemple pour illustrer l’avenir de la société québécoise. Car en intégrant le français dans leur vision du monde – comme langue mais aussi comme véhicule d’une culture – ils contribuent à assurer la transition du Québec vers le futur. À l’image de ces autres métis identitaires de la Révolution Tranquille qui ont fait avancer le Québec en naissant canadien-français mais en vivant comme québécois.

Ces métis identitaires, ils sont comme ces frontaliers de naissance d’Amin Maalouf dont j’ai déjà parlé. Une sorte de pont entre les cultures qui se côtoient car pour le métis identitaire, choisir ou repousser l’une de ces cultures, c’est dans tous les cas renier une partie de soi. Quitte à avoir le cul entre deux chaises, autant que cela serve à quelque chose.

|

Comme l’a très bien compris Anita Aloiso, réalisatrice du documentaire « les enfants de loi 101 » (que je vous invite fortement à regarder). Italo-québécoise, elle a connu ce tiraillement entre son plaisir d’avoir été à l’école en français et l’amertume de ses parents, immigrants italiens, qui ont toujours été contre la loi 101. Et tenait absolument à montrer cette réalité. Anita Aloiso (source : www.servicesmontreal.com) |

|

Excellents ambassadeurs potentiels, il ne faudrait pas pour autant tout miser sur eux. Il y a des choses que parfois, seul le temps permet d’obtenir. Il est nécessaire de rappeler que cela ne fait qu’une quarantaine d’années que l’identitaire québécois s’est constitué, ce qui est très court à l’échelle d’une société. Et là, je pose la question : comment espérer qu’une nation puisse offrir un certain degré d’ouverture à une immigration culturellement très diversifiée quand elle est elle-même encore à s’apprendre et à se reconnaître dans sa propre ouverture à soi-même ? Quand, en plus, elle porte en elle une dynamique de minorité en logique de survie démolinguistique ?

Qu’est-ce qui importe le plus : que le reste du monde soit dans l’ère du multiculturalisme que le Québec doit absolument rallier au risque de disparaître ou que le Québec suive son propre rythme d’apprentissage identitaire au terme duquel le reste du monde finira nécessairement par en profiter ? Autrement dit : en quoi la diversité culturelle en sort gagnante quand la fameuse logique multiculturaliste excommunie, par sa rectitude politique, toute tentative de protection identitaire ?

D’où ma réserve envers l’approche volontariste de l’identitaire québécois – est québécois qui veut l’être – car cela s’inscrit dans la lignée du discours épuré du nationalisme civique. Quoi de plus insultant pour une identité que de promouvoir l’idée qu’il suffit de la vouloir pour l’avoir ? À force de vouloir inclure absolument tout le monde, n’est-ce pas là un bon moyen de disparaître soi-même en tant que culture distincte ? N’est-ce pas réduire le lien social, lente, précieuse et patiente construction socio-historique, à une démarche purement administrative (citoyenneté et n’oubliez pas de payer deux cents dollars s’il vous plaît) ? S’il suffisait de vouloir pour être québécois, il n’y aurait pas de métis identitaires : leur existence à elle seule témoigne du fait, net et clair, qu’une identité ne se prend pas. Elle se mérite.

Les jeunes québécois, ces néo-québécois issus de l’immigration, finiront un jour par se sentir intimement québécois. Cela ne fait aucun doute. Probablement qu’ils nous dévoileront alors le secret alchimique de leur bricolage identitaire ce jour-là. Quand la société québécoise aura complété son processus d’apprentissage d’être justement québécoise. C’est-à-dire quand elle aura enfin acquis l’intime conviction qu’elle n’est plus en danger et qu’elle peut désormais passer au prochain défi. Ce jour-là, pour souligner combien une personne s’est bien intégrée à la société québécoise, on n’aura peut-être plus besoin d’insister sur son identité d’origine. Ce jour-là, on dira simplement et seulement qu’elle est québécoise, point.

Ce qui, selon moi, exigera d’aborder sérieusement certains enjeux telle la question nationale par exemple. Mais le temps finira par apporter tout seul un autre élément de résolution. Nous vivons une époque charnière car trois générations particulières se côtoient actuellement dans la société : les baby-boomers, les X et les Y. Cela crée dans l’espace public un foisonnement d’opinions touchant évidemment l’immigration (Commission Bouchard-Taylor) mais aussi l’économie (quels secteurs soutenir ? Ceux en déclin ou ceux en expansion ?), les finances publiques (comment gérer la dette ?) et même le « modèle québécois » lui-même est remis en question (quelle nouvelle place accorder à l’État ?). Il est d’ailleurs ironique que plusieurs infrastructures, construites dans la période de la Révolution Tranquille, atteignent en ce moment la fin de leur durée de vie utile (hôpitaux, routes, ponts, viaducs ….).

Comme pour nous rappeler qu’il est temps de passer à autre chose.

Chaque génération étant bien de son temps, elle est donc porteuse d’une certaine conception de l’identitaire : ainsi, ce que l’une voit comme un gain potentiel, l’autre la juge comme une perte irréversible (et inversement). Ainsi, aux voix dénonçant le maintien rigide de la loi 101 dans l’avancement du Québec s’oppose le rappel des luttes linguistiques passées qui visaient aussi à faire avancer le Québec. Aux appels à l’acception du port du voile en reconnaissance d’une mondialisation inéluctable s’oppose le rappel du souvenir d’une certaine société canadienne-française inféodée à l’obscurantisme religieux.

Le jour où les jeunes générations auront toute la place, le concept même de métis identitaire n’existera peut-être plus. Tellement il est fascinant de les voir jongler avec toutes ces cultures avec une facilité déconcertante là où les générations précédentes jugent cela d’une complexité insurmontable. Ainsi, le jour où les baby-boomers seront définitivement partis, il n’y aura plus personne pour défendre une certaine idée d’un Québec qui aura peut-être fait son temps. Mais il n’y aura également plus personne pour nous rappeler que ce qui relève du normal et de l’anodin aujourd’hui, relevait de l’exceptionnel et de la bravoure il y a à peine un demi-siècle.

À V. et son grand-père.

Leave a comment