CIC : Citoyenneté, Immigration & Croyances

Cette chronique se veut la suite de la précédente – le vent de l’immigration – qui portait sur la nécessité à mon sens de l’implication citoyenne de l’immigrant dans son pays d’accueil. J’avoue être resté sur ma faim dans ma dernière chronique et les commentaires des forumistes sont venus me conforter qu’il était finalement pertinent que je continue de nourrir ce thème !

INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

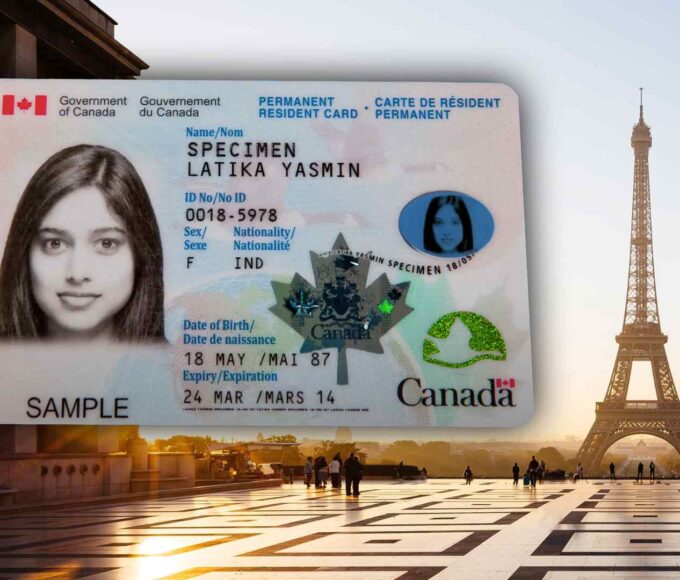

L’agir à l’implication que je développe dans ma précédente chronique interpelle nécessairement l’expression d’une certaine citoyenneté immigrante se définissant dans sa société d’accueil. Justement, de quelle citoyenneté parle-t-on ici ? Terme souvent utilisé à diverses sauces pour justifier ici un patriotisme nationalisé ou là, au contraire, promouvoir une fraternité universelle (citoyenneté du monde). Dans sa définition actuelle, la citoyenneté est surtout le fait d’une reconnaissance juridique délivrée par un état-nation : la citoyenneté, c’est un état particulier attribué par la naissance ou la naturalisation. Dans cette perspective, l’immigrant devient citoyen canadien au terme d’un processus administratif, lui-même ne s’enclenchant qu’après un temps minimal de résidence au pays.

Ceci étant, limiter la citoyenneté à ce seul processus administratif serait la réduire à peu de chose. Et surtout, je n’aurai alors pas de quoi faire une chronique (et ça, c’est beaucoup plus grave, vous en conviendrez). Parce que finalement, peut-on considérer être citoyen – canadien ou autre – à partir du moment précis où on a son petit papier certifiant notre nouvel état juridique tout beau tout neuf ? Car je peux très bien manger, vivre, dormir et travailler dans ma langue maternelle dans mon quartier culturel hermétiquement fermé sans jamais ou rarement transiger avec la culture locale tout en étant cependant un citoyen du pays. Dans ce cas, je suis juridiquement membre d’un ensemble sans l’être culturellement en même temps.

Est-ce que cela est possible ? Plus précisément : est-ce que cela est acceptable en terme de cohésion sociale ? Autrement dit, peut-on espérer construire et maintenir une société en tolérant de telles situations ? Jean-Jacques Rousseau insistait sur la non-viabilité d’une société résultant de la somme des libertés individuelles car cela la conduirait inévitablement à une crise permanente d’incompatibilités sociales. Il prônait donc la renonciation à une part de notre liberté individuelle pour une paix plus grande au niveau de la société : le fameux contrat social [1]. Un peu l’histoire des compromis nécessaires à faire dans la vie de couple.

Le tout est alors de faire le tri entre ce qui est trop important pour que j’y renonce – même au nom de ma nouvelle citoyenneté – et ce qui l’est moins. Il s’agit alors peut-être dans ce cas-là de valeurs et plus précisément de croyances. Dans un de ses ouvrages [2], l’écrivain et journaliste français Jean-Claude Guillebaud aborde justement la notion de croyance dans l’histoire de l’humanité. Dans une entrevue sur la Première Chaîne de Radio-Canada [3], il en fait une notion profondément sociale car il est nécessaire de croire pour faire une société. Pour lui, croire c’est nécessairement faire confiance en quelqu’un ou quelque chose ; c’est-à-dire renoncer à une partie de soi pour faire un peu de place à quelque chose d’extérieur à laquelle on adhère. Bref, croire c’est être ensemble, c’est-à-dire se définir collectivement un système de valeurs / principes / règles qui nous permettra de vivre ensemble. On retrouve donc ici l’esprit du contrat social cher à Rousseau. Car la citoyenneté, au-delà du volet juridique, c’est cela aussi : étymologiquement, elle désigne l’appartenance à un état ou une cité, le tout étant assorti de droits et de devoirs.

Donc, immigrer au Canada c’est implicitement connaître et adhérer à un ensemble de croyances façonnées par ce pays. Et accessoirement, participer à sa mesure au maintien de cet ensemble de valeurs une fois sur place. Et cette participation se mesure le plus souvent par la contribution professionnelle et sa résultante fiscale, c’est-à-dire les impôts. Ici, on aborde la citoyenneté dans son sens le plus contemporain qui soit : est citoyen celui qui a un emploi, c’est-à-dire celui qui travaille, c’est-à-dire celui qui paie des impôts. Pourquoi ? Parce que nous – les sociétés occidentales, industrialisées et développées – avons élevé le travail au rang de centralité dans nos vies. Ça fait sociologie de comptoir, mais j’en veux pour preuve l’une des premières questions qu’on pose inévitablement à une personne dont on vient de faire la connaissance : « qu’est-ce que tu fais dans la vie ? » Ma main à couper qu’en fonction de la réponse fournie, cela va influencer la perception que l’on va doucement se construire de la personne.

Là où je veux en venir, c’est que j’ai beau être né au Canada et détenir de ce fait une citoyenneté juridique incontestable, si je suis sur l’assistance-emploi (bien-être social), la valeur sociale de ma citoyenneté ne vaudra pas grand-chose pour autrui. Car je ne suis pas dans la Grande Roue de la Création de la Richesse Économique : comme l’écrit le sociologue québécois Antoine Baby, au mieux serai-je un demi-citoyen. Et vivre cela – ou plutôt devrai-je dire : subir cela – pas besoin d’être immigrant : mère monoparentale, jeune vivant durement la précarité à l’emploi ou quinquagénaire mise à pied sans diplôme secondaire, tous sont logés à la même enseigne de la citoyenneté au rabais. Clin d’œil ironique de l’Histoire qui nous rappelle ainsi que si la citoyenneté est l’héritage des Anciens Grecs, ces derniers n’accordaient cependant le statut de citoyen qu’à celui qui avait fortune ou « renommée ». Deux époques différentes mais la même affaire : la citoyenneté ça se mérite. Ou plus précisément : ça se quantifie. Guy Laliberté est aujourd’hui respecté non pas pour ses talents d’accordéoniste et de cracheur de feu mais pour avoir réussi à créer ce qui est devenu une réussite autant commerciale qu’artistique : le Cirque du Soleil ….

Alors si nous avons d’un côté une société qui a élevé le travail au rang de centralité et de l’autre côté une population immigrante qui éprouve encore de grandes difficultés à s’insérer professionnellement, cela aboutit souvent à des débats sur la place publique québécoise. Du genre de celui d’Anne-Marie Dussault dans son émission sur Télé-Québec : « les immigrants sont-ils des citoyens de seconde zone ? » [3]. Car, effectivement, la citoyenneté et surtout son agir s’exprime également par l’identité d’être travailleur, l’identité culturelle du néo-québécois ou encore l’identité linguistique de maîtriser l’une des deux langues officielles du Canada.

Rendu ici, il y a beaucoup de choses de cristallisées.

Premièrement, la citoyenneté au sens juridique ne s’obtient qu’après environ quatre ans (trois ans de résidence permanente + environ un an de procédure administrative pour la citoyenneté). Or, il est clair que se sentir et se ressentir intimement citoyen canadien ne se résume pas au volet juridique : au mieux, ce processus vient donner la reconnaissance publique d’une démarche intégrative beaucoup plus complexe et surtout, plus personnelle. Et comme je le mentionne plus haut, je peux être juridiquement membre d’un pays sans vouloir ou pouvoir l’être sur le plan identitaire.

Deuxièmement, la citoyenneté se résume de plus en plus à une question de contribution économique. C’est du donnant-donnant : apporte ta formation, tes compétences et ton expérience professionnelle sur notre marché du travail et tu seras reconnu et respecté dans une sorte de citoyenneté économique. D’ailleurs, autant le MICC que CIC ne cachent pas les motivations sous-jacentes à leurs politiques d’immigration. Or, cette logique a de ça d’un peu fatiguant en ce sens qu’elle implique automatiquement un principe d’inclusion / d’exclusion : si tu travailles, tu es inclus. Sinon, tu es exclu. Et c’est un raisonnement aussi vrai pour les immigrants que pour les natifs du pays. Une logique d’inclusion / exclusion qui risque de prendre de l’ampleur car le marché du travail canadien gagne en flexibilité et précarité. Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c’est que ce phénomène est dû essentiellement à la mondialisation de l’économie : en clair, tous les pays sont concernés. (on se console en se comparant aux autres).

Troisièmement, le contrat social rousseauiste exige la renonciation d’une part de liberté individuelle au nom d’une liberté encore plus grande, celle de vivre ensemble dans une société en paix. Autrement dit, c’est adhérer à un système national de croyances dont la citoyenneté en est l’expression. Or, ce contrat social prend une saveur toute …. particulière disons-le ainsi, dans une confédération canadienne pognée depuis toujours avec la petite épine québécoise dans son pied. Avoir un mouton noir dans la gang, ça part mal mettons pour établir un système transcanadien de croyances communes qui pourrait faire consensus. La scène où le comédien Jean Poulin tente désespérément de définir son identité dans l’avion dans le premier Elvis Gratton est éminemment révélatrice de cette situation. Situation qui laisse d’ailleurs beaucoup d’immigrants eux-mêmes divisés.

Quatrièmement, que nous reste-t-il ? Une citoyenneté que je qualifierai de communautaire : si je ne suis pas encore éligible à une demande de citoyenneté juridique, si je n’ai pas d’emploi et si la dualité fédéraliste / souverainiste me passe dix pieds au-dessus de la tête, il me reste l’action sociale et revendicative dont je parle dans ma précédente chronique. Or, encore faut-il le vouloir de s’impliquer, de faire du bénévolat, de partager des opinions ou encore de participer à des activités communautaires. C’est par là que passe selon moi l’essence même de l’immigrant se considérant citoyen de son pays d’accueil.

Bien sûr, c’est frustrant d’avoir la citoyenneté économique sans pouvoir jouir des droits reliés exclusivement à la citoyenneté juridique : je travaille, je paie des impôts, je contribue à la richesse économique de la nation mais je n’ai pas droit de parole aux élections, quelque soit le palier (municipales, provinciales et fédérales). C’est donner sans recevoir.

Je partage l’avis de forumistes qui estiment pertinente la résidence de trois ans au pays avant de pouvoir disposer du droit de voter qui vient avec la citoyenneté. C’est une façon de nous rappeler le caractère privilégié du droit de vote mais également la responsabilité civique qu’il implique. Il est en effet important de bien saisir les enjeux politiques, sociaux, économiques et culturels afin de pouvoir prendre une décision la plus éclairée possible dans l’isoloir. Et cela ne s’acquière qu’en vivant depuis un certain temps dans le pays. Ceci étant, je trouverai intéressante une approche plus étapiste qui consisterait à accorder progressivement le droit de vote. Par exemple, l’immigrant encore résident permanent pourrait voter au bout d’un an de résidence ici aux élections municipales (s’il y en a à ce moment). Même démarche au terme de la seconde année mais pour des élections provinciales. La dernière étape serait évidemment les élections fédérales une fois la citoyenneté acquise.

Selon les calendriers électoraux et les aléas politiques (ex : renversement d’un gouvernement minoritaire suite à un vote de défiance), cela signifie qu’il y aurait des résidents permanents qui ne voteraient probablement pas du tout jusqu’à l’obtention de la citoyenneté comme d’autres, à l’opposé, pourraient bénéficier de cette apprentissage à la citoyenneté en suivant les trois étapes. Je trouve cette idée intéressante pour au moins trois raisons :

Premièrement, cela permettrait d’accorder aux résidents permanents, dans un espace électoral s’élargissant progressivement, la possibilité de participer à la vie politique de leur pays d’accueil dans un laps de temps assez rapide sans pour autant disposer de la citoyenneté. En termes de développement du sentiment d’appartenance, je suis persuadé que cela aurait un impact majeur sur la population immigrante.

Deuxièmement, une approche étapiste en commençant par les élections municipales est intéressante dans la mesure où elle suit l’évolution du processus d’immigration du résident permanent. En effet, quoi de plus concret et de plus pragmatique que d’accorder un droit de vote lorsque ce dernier concerne, en premier lieu, la ville même où j’habite ? Dans le quotidien, les décisions d’un conseil municipal peuvent avoir plus d’effets sur ma vie que les décisions d’un gouvernement provincial ou fédéral. Ces deux derniers ayant par nature, des responsabilités beaucoup plus étendues (macro-économiques, macro-sociales) qu’un conseil municipal.

Troisièmement, cela donnerait davantage de poids aux associations et organismes d’aide aux immigrants qui se battent pour une partie de la population qui ne disposent justement pas d’un pouvoir d’expression électoral. Cela en partant du principe que cette même frange de la population obtiendrait alors immédiatement une oreille attentive de la part de la classe politique (comme par magie).

Quatrièmement, je propose même qu’un examen soit imposé à chaque immigrant au terme de chaque année de résidence au pays – à l’image de l’examen de citoyenneté – afin de vérifier ses connaissances de la vie politique, historique, culturelle et sociale de sa ville, de sa province puis finalement de son pays. Cela renforcerait le caractère intégratif de la démarche citoyenne qui ne se résumerait plus à un simple processus administratif. En cas d’échec à l’examen, l’immigrant se verrait refuser le droit de vote et retenterait soit sa chance l’année suivante, soit il attendrait patiemment de suivre la voie classique d’obtention de la citoyenneté.

Petit bémol : la question nationale – souveraineté – inhérente à la société québécoise vient un peu compliquer l’application de cette approche étapiste. Devrait-on laisser les résidents permanents résidant au Québec le droit de voter à un éventuel référendum ? Si oui, mesure-t-on bien les conséquences d’ouvrir l’électorat à une partie de la population qui ne soit pas nécessairement bien informée des tenants et aboutissants d’un tel enjeu ? Toutefois, de l’autre côté, peut-on laisser seuls les québécois s’exprimer sur cette question alors que le résultat du référendum affectera tout le monde au Québec, immigrants compris ? La question est délicate, très délicate. Suffisamment en tout cas pour y réfléchir et en faire tout simplement l’objet d’une prochaine chronique, qui sait. Mais le débat est intéressant : en effet, rien de tel qu’une question nationale pour mobiliser les passions et les sentiments d’appartenance autour de la citoyenneté, de l’immigration et des croyances !

[1] « du contrat social : discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité » réédition

[2] « La force de conviction » aux éditions du Seuil (2005)

[3] on peut écouter l’entrevue qu’il a accordé à Marie-France Bazzo dans l’émission Indicatif Présent sur le lien suivant : http://www.radio-canada.ca/radio/indicatifpresent/chroniques/64653.shtml

[4] Dussault Débat, émission du 27 octobre 2005 http://www.telequebec.qc.ca/dussaultdebat/index.aspx?e=2

Leave a comment