Libération, édition du 13 août: La ville de Montréal

Bonjour à tous,

Si vous avez encore le temps aujourd’hui 13 août, allez acheter le journal LIBERATION.

Il y a un article de 2 pages signé d’un cinéaste Français : c’est une véritable déclaration d’amour de la ville de Montréal classée par le TIMES comme « la meilleure ville du monde ».

Si si, c’est vrai.

INSCRIVEZ-VOUS!

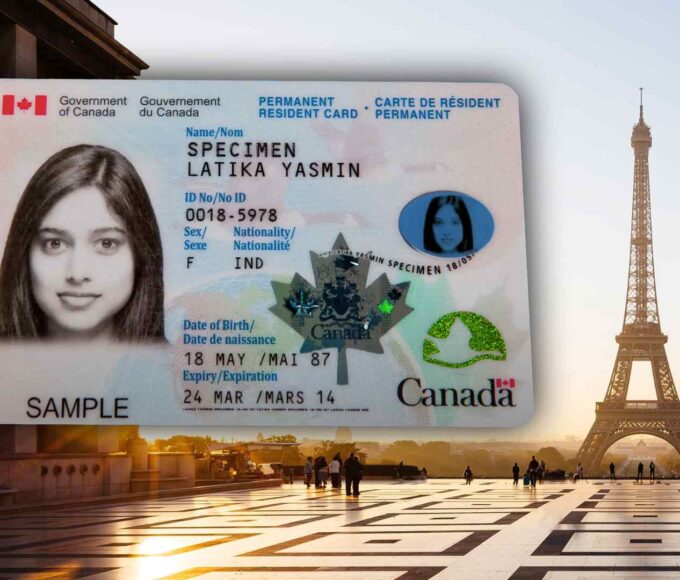

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

A+

Roni

—————————–

laurence Ecrit le: 13/08/2003, 09:27

Bonjour,

Merci Roni de partager avec nous cet article. Je suis allée sur Libé et j’ai eu le bonheur de trouver l’article en question :

« Bertrand Bonello à Montréal

«La ville a un aspect ultime village gaulois»

C’est dans la métropole québécoise, sa ville d’adoption, que le réalisateur de «Quelque chose d’organique» est devenu cinéaste.

Par de BAECQUE Antoine

mercredi 13 août 2003

«Le « Times » vient d’élire Montréal comme « la meilleure ville au monde », ce qui est un peu inquiétant car cela signe sans doute son déclin.»

«Montréal est une ville d’adoption. J’y suis arrivé un jour, à 25 ans, puis je m’y suis installé. C’est un peu plus qu’un mi-temps, j’ai un second appartement à Paris. Quand je suis venu pour la première fois, c’était pour le travail, à la fin de l’année 1989. J’étais musicien avant d’être cinéaste, pianiste, organiste, et je jouais alors avec Carole Laure, égérie québécoise. Je suis resté un trimestre à Montréal, deux mois de répétition, un mois de représentation. Je suis ensuite revenu régulièrement, pour un nouvel album de Carole, puis en vacances, à deux reprises, et enfin pour un nouveau contrat de pianiste. Mais c’est au moment où j’ai commencé à filmer la ville, lors d’un premier court-métrage, que je me suis vraiment installé à Montréal. C’était au début des années 90 : j’ai demandé et rempli les papiers de résident canadien. Ensuite, j’ai tourné deux autres courts et mon premier long-métrage à Montréal, Quelque chose d’organique. C’est dans cette ville que je suis devenu cinéaste, c’est par Montréal que j’ai fait du cinéma mon métier, même si ce fut parfois difficile.

Ville à vivre. Il y a une histoire que se racontent les Montréalais : «Quelle est la différence entre un paquebot et un Français ?» Réponse : «Quand les deux arrivent à Montréal, le paquebot repart et le Français reste.» C’est vrai que nous, Français, avons une attirance très particulière pour cette ville. Montréal n’est pas vraiment une ville à voir ú elle est finalement assez commune. Si vous arrivez de Paris, l’aspect américain peut faire impression, avec les immeubles down town, mais en venant de New York, c’est la déception assurée. Montréal est davantage une ville à vivre, dans ses quartiers. Il faut y rester au-delà de quinze jours : alors, quelque chose peut prendre. Une ville à voir, on est impressionné, on peut en parler tout de suite, cela tient en une vision générale. La ville à vivre n’est pas impressionnante, on ne peut pas en parler immédiatement, il s’agit de sensations, de sentiments, et cela ne passe pas par les mots, en tout cas pas par les miens.

C’est davantage un rapport à l’espace, ce qui va au-delà de notre vision propre : le Canada est le plus grand pays du monde depuis la fin de l’empire soviétique. Au Québec, il y a sept millions d’habitants dans un pays qui fait sept fois la France. C’est une chose qui nous dépasse, nous Français, et nous fascine en même temps : cette proximité de langue, de racines, et en même temps ce sentiment d’étrangeté, comme si le Québec était une France d’avant, d’autrefois, mais en immense, tellement énorme que ce pays en devient pour nous inenvisageable, démesuré, bigger than life. Ce rapport à l’espace a aussi ses effets économiques : à Montréal, j’ai un appartement immense pour un loyer dérisoire. Ce rapport à l’espace a également un impact écologique : les pays où la nature est plus forte que l’homme ont une mentalité particulière. A Montréal, que ce soit par le froid, les étendues, la montagne, les animaux, les forêts, la nature est évidemment plus forte que l’homme, et cela relativise beaucoup les choses et les comportements. C’est ce que les Français traduisent en général par «les Québécois sont extrêmement sympathiques» ú cela n’est pas faux ú, cependant ce caractère a davantage à voir avec une humanité réelle, une forme aboutie de solidarité face aux pouvoirs exorbitants de l’espace et de la nature. Cela donne à Montréal un aspect «ultime village gaulois» ú tout le monde se serre les coudes, notamment face à l’américanisation des esprits et des comportements ú qui me semble aujourd’hui unique au monde.

Extérieurement, cette solidarité humaine prend l’aspect d’une vie festive très développée. Les gens se promènent, s’assoient aux terrasses, se regardent beaucoup. La ville est assez chaude, proche de l’idée de plaisir. Comme une île qui serait entourée par l’Amérique du sérieux et de l’argent. Cela donne à la ville un aspect contestataire et utopique, parfois assez régressif, une ville de grands enfants qui ne vivent qu’entre eux. Quand vous lisez la presse montréalaise, c’est même assez choquant : on ne parle presque que de soi, de la ville, l’entourage international n’existe pas beaucoup. C’est pour cela que je ne pourrais pas habiter à Montréal à plein temps : la vie y est presque trop facile et on n’y existe que le nez collé sur son propre monde. L’ailleurs n’existe que comme une manière de se fortifier soi-même. Pour un Français installé là-bas, le mieux est le principe de l’aller-retour : quand Montréal et Paris peuvent fonctionner ensemble. A Paris, ce qui importe dans une action, c’est son résultat ; à Montréal, c’est l’action elle-même, son trajet, son existence, pas forcément ce sur quoi elle débouche.

Litanie collective. La chose qui me frappe toujours, c’est la succession des saisons. L’entrée dans l’hiver et sa sortie sont des moments cruciaux dans la vie de Montréal. Les premières neiges sont sublimes, puis vient le moment où l’hiver dure trop longtemps : les gens ne parlent plus que de ça et se dépriment réciproquement dans une sorte de litanie collective. Les premières douceurs du printemps sont alors vécues comme une libération : tout le monde sort dans la rue, aux terrasses, il fait cinq degrés et les filles sont en minijupes. Tous commencent à se regarder, et le plaisir monte. On parle, depuis trois ou quatre ans, de Montréal comme «la ville la plus agréable à vivre», une ville qui bouge énormément, sans trop de stress, avec ses cafés, ses bars, ses boîtes, son festival de jazz, et une communauté gay active et sereine où affluent beaucoup d’Américains. Le Times vient ainsi d’élire Montréal comme «la meilleure ville au monde», ce qui est un peu inquiétant car cela signe sans doute son déclin. Encore quelques années, et ce sera foutu : les prix commencent déjà à monter, les gens à venir de partout, et De Niro s’est offert un immeuble entier rue Saint-Denis.

Montréal est une ville bilingue, à peu près cinquante/cinquante, ce qui, dans un Québec totalement francophone, lui donne un aspect singulier. Parfois assez conflictuel : aux fenêtres de la ville, on voit soit le drapeau québécois, soit le drapeau canadien, la fleur de lys ou la feuille d’érable. Le 24 juin, c’est la fête du Québec, le 1er juillet, celle du Canada, et personne ne se trompe : cela peut être assez violent, avec des affrontements dans la rue. L’ouest est plutôt anglophone, l’est francophone, autour du quartier du Plateau. Je pense d’ailleurs que cet équilibre est essentiel à Montréal : la ville est belle dans cet état de double résistance, à l’américanisation d’un côté, à la francophonie de l’autre. Dès que l’idée de séparatisme québécois se fait trop forte, les anglophones ont peur, se désinvestissent, et la ville devient plus frileuse. De même, l’attachement des Montréalais à la langue française est très émouvant, justement parce qu’il s’agit d’une langue menacée, de plus en plus minoritaire. La ville ne peut marcher que par ces équilibres.

Une «montagne» au milieu. A Montréal, les gens ont la trouille, de la nature, de perdre leur langue, d’être obligés de partir, et cet état de résistance active est le plus stimulant des modèles pour bien vivre ensemble. Car c’est aussi une ville pluriethnique, sur le modèle nord-américain, avec les quartiers chinois, italien, juif, grec… Elle fonc tionne sur sa diversité, et la crise économique n’est pas telle que les étrangers deviennent un pro blème. Montréal doit rester une ville assiégée et non devenir une ville séparée. Je sens cela, même si c’est un point de vue d’im migré.

Quand je dis de Montréal que c’est une ville à vivre, c’est aussi parce qu’on peut y marcher, contrairement à la plupart des villes américaines. D’abord, il y a une « montagne » au milieu, le mont Royal, avec la croix de Jacques Cartier, une montagne qui est aussi un immense parc, où l’on se promène l’été et où l’on skie l’hiver. Tout le vieux Montréal est organisé autour de la marche selon un même schéma qui induit une connivence et une proximité : une rue, une ruelle, une rue, une ruelle. On peut entrer dans la ville selon ces deux manières, presque simultanément, et cela donne l’endroit et l’envers dans le même mouvement, la ville publique et la ville intime. C’est très rare, notamment au Canada, où le schéma urbain de Toronto est dominant, ville blanche, propre sur elle, wasp (white anglo-saxon protestant), une sorte de Suisse américaine avec son quadrillage de rues et d’avenues.

J’ai longtemps habité au Plateau, le quartier francophone et résidentiel, qu’on dirait aujourd’hui un peu «bobo». Désormais, je suis dans le Mile End, un quartier très ethnique, et plus particulièrement dans la rue des juifs hassidim, où l’on ne parle que très bas et en hébreu. La rue suivante, c’est le quartier grec ; la suivante, le quartier italien. C’est un coin plutôt anglophone, puisque les nouveaux venus apprennent d’abord l’anglais, mais la plupart des lieux sont bilingues. Le quartier ne peut pas s’agrandir, coincé entre les voies ferrées et la montagne, en revanche, il est de plus en plus vivant. Les gens y sortent beaucoup le soir, les cafés sont de plus en plus nombreux, et les mélanges incessants. Et moi, au milieu de ce bordel, je vis dans la rue des hassidim, totalement silencieuse.

Mon rapport cinématographique avec Montréal, depuis une douzaine d’années, est à la fois vital et frustrant. C’est là que j’ai commencé à tourner, avec des images de la ville dans la tête. En même temps, Montréal a un lien difficile au cinéma : on y tourne beaucoup, pas forcément des films locaux, puisque beaucoup de grosses ou moyennes productions américaines y établissent leur plateau. Le milieu du cinéma québécois est tout petit, un peu étouffant. Et il est très délicat de voir des films venant de partout, comme à Paris : par exemple, il n’y a pas de version sous-titrée, soit les films sont en anglais, soit en français, soit en version doublée. Moi-même, ici, je suis un incompris. Quelque chose d’organique a été plutôt bien reçu en France, et très mal à Montréal. Il se déroule dans la ville, mais c’est un film «français», tourné par un Français, avec des acteurs français : le film a été vu comme celui d’un émigré un peu distant. Les critiques montréalais ont été méchants. En même temps, depuis le Pornographe ou Tiresia, montrés à Cannes, des gens se réclament de mon cinéma, ici. Dans les vidéoclubs, qui sont très importants à Montréal, je suis même classé dans le rayon des «cinéastes québécois». Cela m’a fait plaisir car c’est une forme de reconnaissance, quoique je ne sache pas où j’ai vraiment envie d’être classé. Je n’ai pas actuellement de projet à Montréal, et si je devais tourner au Québec, ce serait dans la petite ville la plus au nord du pays, à 3 000 kilomètres, dans ces terres d’aventures et de froid. Là-bas, tout au nord du Nord, la ville s’appelle Déception. C’est à Déception que je voudrais tourner un prochain film.

Originaire de Nice, Bertrand Bonello, 34 ans, a tourné trois longs métrages : «Quelque chose d’organique» à Montréal, avec Romane Bohringer ; «le Pornographe», avec Jean-Pierre Léaud ;

et «Tirésia», présenté au dernier Festival de Cannes. Epurés

et passionnels, ces films l’imposent comme l’un des chefs de file du jeune cinéma français. haut de page. »

Leave a comment