Il était moins cinq.

Il était moins cinq – enfin, presque. Lorsque la saga du visa s’est finalement dénouée, le statut légal de visiteur de mon tendre époux était sur le point d’expirer. Il serait reparti en France. J’aurais quitté mon emploi (difficilement trouvé) pour garder les enfants. Sans compter le chagrin que mon mari aurait eu de se séparer de ses jeunes enfants, ne serait-ce que quelques semaines.

INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

Pour récapituler, nous avions reçu les instructions chez le fils de mon mari en France. Elles ont traîné toute une semaine avant qu’il ne se décide à nous les envoyer. Pendant ce temps, probablement lassée de mes courriels quotidiens reflétant mon angoisse, l’Ambassade me propose de me les envoyer en fax. Les jours passent : vendredi…. ensuite le week-end…. ensuite toute la semaine…. Je finis par recevoir les instructions par courrier. Passe encore un week-end et c’est là que la réceptionniste à mon boulot se décide à m’annoncer qu’un fax m’attend depuis plus d’une semaine. Je lui aurais rincé sa rousse chevelure à grands sceaux de Parisienne. Non mais, j’vous jure.

Lecture des instructions de l’Ambassade. Réalisation que le passeport de mon mari a été modifié depuis sa demande de résidence (et que l’Ambassade requiert 10 jours supplémentaires pour émettre un nouveau visa). Re-courriel à l’Ambassade. Re-fax. Nous nous mettons à la recherche d’un copain qui ira à l’Ambassade comme personne mandatée pour y porter le précieux passeport. Personne ne peut. Mon copain se marie cette semaine-là, il est trop occupé. Mon autre copain qui bosse à l’Ambassade est en vacances…. à Ottawa. Après avoir examiné toutes les options et les amitiés possibles, une copine accepte de se sacrifier. Notez qu’on lui demande tout de même, à l’Ambassade, pourquoi Monsieur JayJay n’a pas pu se présenter en personne. Euh…. parce qu’il vit au Canada depuis six mois ? Elle choisit la prudence conservatrice : « Il est malade ».

Dès la sortie de l’Ambassade, Copine se dépêche de nous envoyer le précieux document par Chronopost en cochant bien sûr « livraison le samedi » (explication : c’est FedEx qui prend le relais des envois Chronopost en Amérique du Nord). Toutes les heures, on suivra la traversée par « Internet tracking » : Roissy – Memphis (eh oui, Memphis, je n’en croyais pas mes yeux) puis enfin, Ottawa, le samedi matin. Zen, on attend le camion en plantant nos 12 000 vivaces et en arrachant nos 250 000 pissenlits.

À 16 heures, beaucoup moins zen et fourbus par nos pissenlits, on fait les 100 pas devant notre impeccable jardin. Et si on allait chez FedEx, chéri ? Chéri a déjà mis la clé dans le démarreur et hop, on file à l’autre bout d’Ottawa. Nous arrivons chez FedEx 15 minutes avant sa fermeture et j’explique la situation à la gentille employée qui, vu son origine, comprend sûrement tout des problèmes de visa. Il y a un hic : l’entrepôt de FedEx est gigantesque. La dame raconte notre problème à un collègue qui se souvient miraculeusement d’une enveloppe en provenance de Paris à destination de Gatineau – elle est dans le camion pour livraison lundi (en passant, merci Chronopost – à ce tarif et à cette vitesse, on se serait contentés de la poste normale). La dame revient en brandissant une enveloppe et en criant « You are so lucky ! ».

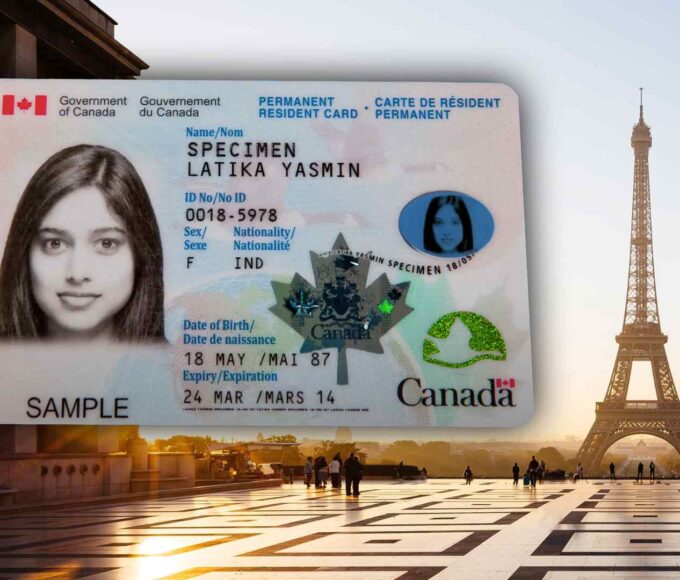

Qu’il est beau, ce bout de papier. Par déformation professionnelle, je ne peux m’empêcher d’admirer le design noble et chic de ce merveilleux visa.

Dimanche matin, direction Cornwall, Ontario, le but étant bien sûr le fameux Tour du Poteau. On explique au jeune douanier américain le but de notre voyage. « OK, so you want to get refused by the United States, right ? ». Ma tête ahurie le fait éclater de rire. C’est l’expression consacrée apparemment, être « refusé » aux Etats-Unis. En fait, il faut signer un papier disant que nous avons bien quitté le territoire canadien, mais que nous ne sommes pas entrés aux Etats-Unis. Et ça, ça s’appelle « refusé ».

Les fonctionnaires américains s’extasient devant nos deux blonds bébés et sont émerveillés par le fait qu’ils ont la double nationalité. Nous ignorons le nom de notre agente d’immigration canadienne, mais toujours, mon mari se souviendra du nom de l’agente américaine qui nous « refuse » aux Etats-Unis : madame Bonaparte. Fallait le faire quand même.

Entrée au Canada. À signaler que malgré le fait que nous sommes en Ontario, l’agente d’immigration réussit à peu près à nous recevoir en français. Elle n’est pas très loquace, mais elle y arrive. Et là, pour les néophytes, je vais vous révéler un scoop – en langage télévisuel, on appelle ça un « spoiler » : vous savez ce qu’ils en font, de votre beau visa plastifié apposé dans votre passeport ? Ils le rayent ! À la place, ils y agrafent un vulgaire bout de papier. Fini, le tout beau visa brillant ! Je ne m’en suis pas encore remise. Madame Canada (je ne sais pas son nom, je vous rappelle) nous fait son laïus concernant le NAS, l’assurance-maladie, le travail. Et ça y est, en 15 minutes, c’était fini. Comme elle a oublié de dire « Bienvenue au Canada » avec un beau sourire commercial, alors en quittant les bureaux, je me tourne vers mon mari et je lui dis. Tout le monde éclate de rire. La phrase a moins de charme quand on sait pertinemment que le nouveau résident réside en fait depuis six mois.

Petit hic. On se rend compte à l’arrivée que Madame Canada a gardé avec elle l’autre précieux bout de papier, le CSQ. Le ministère québécois des Relations avec les citoyens et l’Immigration en donnera une confirmation à mon mari le lendemain, et nous arrivons de façon complètement miraculeuse à trouver le numéro du bureau d’immigration au poste frontière de Cornwall. Nous réussirons à avoir Madame Canada au téléphone, qui a bien localisé le CSQ et nous l’envoie par la poste.

L’Homme se sent soudainement plus léger. Paradoxalement, il traverse un coup de blues, ce qui n’est pas anormal non plus. Il n’a pas été très démonstratif suite à l’obtention du cher visa (« Bon allez, dépêche-toi à la prendre, ta photo » furent ses mots), et il avoue que l’émotion est peut-être moins vive du fait qu’il est ici depuis six mois (et peut-être aussi du fait que ma famille de [épithète censurée] le gonfle royalement – vaste sujet que j’aborderai peut-être un jour). Au moins il se sent « légitime ». Il utilise en rigolant quelques expressions québécoises (en général issues de la pub). Mais je ne crois pas qu’il soit encore intégré, pour répondre à une question posée récemment, malgré sa maîtrise presque total de la langue québécoise. Je crois que la vraie intégration passe par la vie active, c’est-à-dire le travail, d’abord, et mon cher et tendre en est encore loin. Mon ex-boss m’expliquait encore récemment que l’intégration, ou la réintégration, comme c’est plutôt mon cas, prend au moins un an. On part en week-end, et en revenant, on a la surprise de constater qu’on s’est murmuré intérieurement « Ah que c’est bon de revenir chez soi ».

À travers la saga du visa, j’ai eu une autre bonne nouvelle. J’ai appris que j’avais obtenu mon autorisation de sécurité. La politique du Canada en matière de sécurité exige que tous les fonctionnaires fédéraux (et même les employés contractuels) obtiennent une cote de sécurité pour avoir accès à toute information classifiée. Cette cote est bienvenue dans tout c.v. Pour cela, il faut être « sponsorisé » par une entreprise ou un ministère, et mon ex-employeur m’a fait la gentillesse de continuer à me sponsoriser malgré mon licenciement. Avec un peu d’avance, cela aurait changé considérablement le contexte de ma recherche d’emploi. À noter, pour ceux qui s’y intéressent, que contrairement aux informations qu’on m’avait données auparavant, un étranger peut obtenir cette cote sécuritaire, même s’il n’est pas citoyen. Il suffit d’avoir résidé dans des pays qui ont des ententes entre polices nationales. La France est l’un de ces pays, ce qui explique que j’aie eu cette cote malgré mes six ans de séjour là-bas. La Chine, en revanche, n’en fait pas partie.

Comme une bonne nouvelle vient rarement seule, je reçois une convocation à un examen de compétences générales pour un ministère très important du gouvernement fédéral. Le poste est bien moins payé que mon job actuel, mais en ce qui concerne la fonction publique, il faut presque obligatoirement passer par les échelons les plus bas. Mon ex-boss m’assure que si j’ai cette chance, je ne dois pas la laisser passer. J’hésite un peu. Je sais qu’il y a beaucoup de concurrence – à l’examen, nous étions 13 candidats francophones, sur 190 candidats sélectionnés au total, pour 4 postes. Mes chances sont minimes.

Je n’ai pas encore fait le deuil de mon dernier boulot parisien, j’en ai bien peur. Mon job actuel est correct, sans plus. J’ai souvent l’impression de bosser en usine – pas de bureau à moi, mon écran à la vue de tous, pas de possibilité de prendre de pause même quand les yeux veulent sortir de leur orbite. Je trouve mes collègues extrêmement froids. J’ai d’abord pensé qu’ils me prenaient pour la dernière des nouilles, et puis suite à mon premier entretien d’évaluation, je me suis mise à penser que c’est de la jalousie – impression confirmée par une copine qui bosse dans le même milieu. Je me suis créé mon propre dilemme : si on m’offre un poste dans la fonction publique, que ferai-je ? Garderai-je mon poste actuel, qui me plaît malgré son côté usine, malgré le fait que l’intégration ne se passe pas nécessairement très bien, malgré un bon salaire ? Ou prendrai-je le risque d’un poste pas très bien payé dans une fonction publique qui a la réputation d’offrir des salaires très concurrentiels et une infinité de postes correspondant peut-être plus à mon niveau ? J’espère que ce dilemme se présentera en vrai, même si je ressens beaucoup de culpabilité à l’idée de démissionner de mon poste actuel. Eh ben oui, on ne se refait pas.

Évidemment nous avons profité du week-end de la Fête des Patriotes/de la Reine (décidément, nous cultivons le paradoxe) pour aller à…. devinez où ? Mourial !!! Trois jours à traîner, bronzer, magasiner, voir des copains. Nous avons fait des sorties spécial « exilés » avec mes copains du 92, des Québécois immigrés en France depuis plus de dix ans, et une copine française qui, pendant ses études au Québec, y a trouvé mari et bébé. Cette rencontre m’a donné à penser que les gens avec qui je suis le plus à l’aise, culturellement, sont décidément les exilés. Notre confusion est parfois cocasse. Ma copine québécoise, notamment, en vacances au Canada depuis un mois, me demandant les résultats d’un célèbre concours télévisuel français prétendument destiné à trouver la prochaine star – alors que je ne suis absolument pas au courant, ayant quitté la France bien avant le début du dit concours. Elle en oublie que je suis « Québécoise », comme moi je n’arrive plus à mettre une étiquette nationale sur mes amies Dag, Jas, Marie, Martine, Titi, toutes exilées comme moi.

Je rêve toujours de cet exil parfois bienfaisant, mais j’avoue que je trouve de plus en plus de réconfort à revenir dans mon quartier pépère et dans ma coquette maison aux 250 000 pissenlits….

Leave a comment