S’ASSUMER

L’une des caractéristiques fondamentales souvent invoquée pour définir un pays occidental est certainement le fait d’être une démocratie : droits et libertés individuels et collectifs, séparation des pouvoirs, système d’élections, pluralisme politique, etc. Fruit de plusieurs siècles d’évolution, ce type de système socioculturel valorise les libertés d’expression, de conscience, de religion ou encore d’orientation sexuelle pour chaque individu. Au point d’en faire un signe distinctif et significatif du degré « d’évolution » d’une société.

INSCRIVEZ-VOUS!

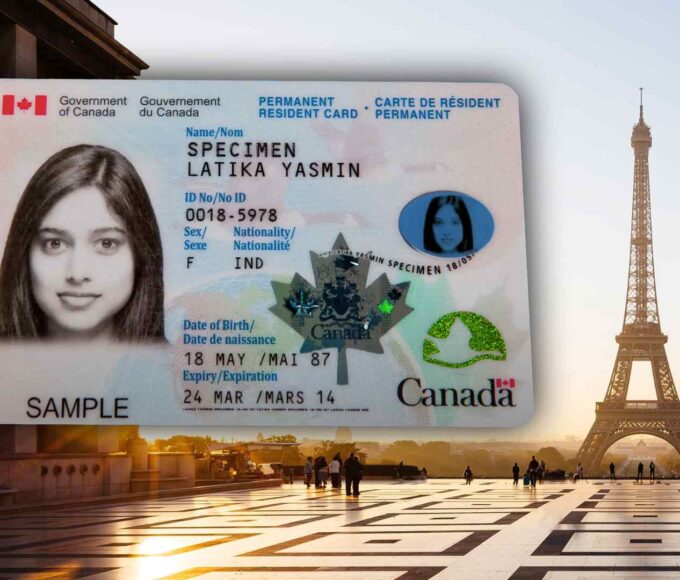

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

En effet, qu’un pays n’organise pas d’élections libres, qu’il censure ses organes de presse, qu’il n’autorise qu’une seule religion d’état ou qu’il considère encore par exemple l’homosexualité comme une dégénérescence sont rapidement interprétés, d’un point de vue occidentale, comme autant de signes d’une société « en retard », « arriérée » ou tout simplement « barbare ». Autant de points de comparaison ou de distance par rapport à une norme, soit celle d’une société démocratique. Ça suppose donc l’idée qu’une société démocratique représente actuellement la version la plus achevée de la liberté de la condition humaine. C’est là une perspective évolutionniste : il existerait une direction vers laquelle devrait évoluer toute société, de la « moins » libre à la « plus » libre. Une perspective reposant sur le postulat que le bonheur – quelqu’en soit la définition qu’on lui donne – passe par la liberté individuelle qu’une société doit travailler à assurer à chacun de ses membres.

Ainsi, il se peut que l’immigrant arrivant au Canada (en particulier s’il provient d’un pays au régime dictatorial) ait cette croyance de s’installer dans une société où il pourra vivre pleinement – c’est-à-dire librement – ses pratiques culturelle, sociale, religieuse ou encore politique. Bien sûr, il n’est pas naïf au point de croire qu’il jouira d’une liberté absolue et totale. Mais il se dira sûrement qu’après tout, c’est l’Occident, l’Amérique du Nord, « le monde libre » où « tout est possible », le Canada avec sa Charte des Droits et Libertés individuelles. Et c’est peut-être là où il y a malentendu : croire que cette liberté occidentale est celle qui lui offrira la plus grande liberté possible.

Or, rien n’est plus loin de la réalité : l’Occident n’offre que sa propre conception de la liberté. Il ne s’agit pas d’une liberté universelle (douce utopie) mais d’une liberté culturellement située. Cela veut dire que cette liberté est le résultat d’un long processus historique de luttes, de combats, de guerres, de débats où se construisent lentement des valeurs « collectives », celles qu’une société finit par juger « fondamentales » à ses yeux. Et ce sont elles qui vont déterminer ce qui est permis et ce qui ne l’est pas dans une société donnée. La liberté ne serait donc pas le droit de faire ce que je veux mais plutôt la possibilité d’avoir certains choix de disponibles en fonction des valeurs de la société où je me trouve. Il n’y a donc pas de valeur universelle, c’est-à-dire de valeur dont la définition serait rigoureusement identique en n’importe quel point de ce monde. Il n’y a, au mieux, que des définitions qui ont su bénéficier de l’appui moral, économique, militaire et politique des plus grandes puissances de ce monde au point de finir par croire qu’elles sont sûrement universelles.

Ainsi, si on accepte ce prémisse (très basique j’en conviens) pour poursuivre la discussion, on peut ainsi peut-être arriver à mieux comprendre certains malentendus relatifs à l’enjeu de l’intégration au Québec : d’un côté, la croyance au droit de pouvoir vivre pleinement sa culture comme immigrant dans une société où il pensait que cela était possible et, de l’autre côté, une société qui prenait pour acquis que l’immigrant avait compris que certaines pratiques culturelles relèvent, ici, de ce qui n’est pas permis.

Et c’est peut-être là que se trouve aussi une contradiction embarrassante pour les pays occidentaux face au défi de l’immigration : ils ont historiquement prôné une conception universelle d’une liberté individuelle sans réellement préciser que cette liberté n’est pas un bar ouvert, qu’elle comporte des limites, qu’elle est n’adaptée qu’aux seules réalités occidentales. Au contraire même : le cas spécifique du Canada montre plutôt une surenchère en donnant quasiment un chèque en blanc avec la politique du multiculturalisme canadien. Il n’en fallait certainement pas plus pour ouvrir la porte à une multitude d’interprétations possibles et compréhensibles au regard de la diversité culturelle qui caractérise l’immigration canadienne depuis les trente dernières années environ.

Les récents débats sur l’intégration de l’immigration au Canada et au Québec en particulier (pensons au dossier des accommodements raisonnables) montrent qu’il serait très tentant de tracer une ligne rouge définitive entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Juste histoire de lancer un message claire à l’immigrant pour (tenter de) régler le débat. Le fantasme de la ligne rouge constitue malheureusement une réponse simplificatrice à des questions complexes. Si nos prédécesseurs avaient tracé une telle ligne rouge, fort probablement que nous penserions encore que l’homosexualité est une maladie génétique, que la seule place de la femme est au foyer ou que la Terre est au centre de l’Univers. Ainsi, avant d’envisager une quelconque ligne rouge – dont les conséquences futures sont impossibles à imaginer : remercions nos prédécesseurs pour leur sagesse qui devrait nous inciter à agir de même avec nos successeurs – il importe dans un premier temps de s’assumer dans notre liberté à l’occidentale.

Assumer, ça veut dire par exemple reconnaître que notre conception de la liberté n’est certainement pas le reflet du degré le plus élevé d’évolution d’une société. Assumer, ça veut dire par exemple que notre définition de la liberté n’est certainement pas plus « meilleure », « civilisée », « éclairée » ou « avancée » que n’importe quelle autre. C’est la nôtre et on y tient chez nous, point. Assumer, ça veut donc dire par exemple descendre du piédestal sur lequel nous nous sommes auto-installés. Cela nous permettrait de sortir de l’ornière très profonde merci dans laquelle on s’est mis nous-mêmes : à trop vouloir dire au monde entier que nous-on-sait-c’est-quoi-être-libre, on lui donnait justement à ce monde tout ce dont il avait besoin pour remettre potentiellement en question notre mode de vie. En venant immigrer chez nous et en venant tester concrètement notre petit discours pseudo-humaniste.

Surtout qu’on a fait de la liberté plus qu’un choix : on en a fait une obligation, un devoir, une injonction. Savoureux paradoxe.

Tracer la ligne rouge constitue, comme écrit plus haut, une solution tentante. Parce qu’elle est facile à comprendre, facile à mettre en place et souvent immédiate dans ses effets. C’est donc une solution de la lâcheté : celle, ici en l’occurrence, de ne pas vouloir faire face à ses propres incohérences. En s’assumant dans notre propre conception de la liberté – et cela peut se faire, au début, sans avoir à tracer de ligne rouge – nous lançons comme message que notre liberté n’est pas la meilleure mais seulement conditionnelle, qu’elle n’est pas la plus civilisée mais seulement celle de notre civilisation, qu’elle n’est pas celle qui respecte le plus l’individu mais seulement celle où l’individu devrait se sentir le plus respecté dans nos sociétés.

Il ne s’agit pas ici d’un énième exercice d’auto-flagellation occidental pour se faire pardonner les horreurs de la colonisation. Il ne s’agit pas non plus de se fermer à l’autre, de faire preuve de xénophobie. Il s’agit, au contraire, d’arrêter ce genre de torture pour s’assumer, non pas dans notre prétendue perfection, mais dans notre propre recherche du parfait que toute société recherche dans son évolution, quelle qu’elle soit.

Leave a comment