Le nombre

Pour commencer, je tiens à remercier chaleureusement Jimmy pour ses commentaires éclairés qui ont grandement contribué à la rédaction de cette chronique.

INSCRIVEZ-VOUS!

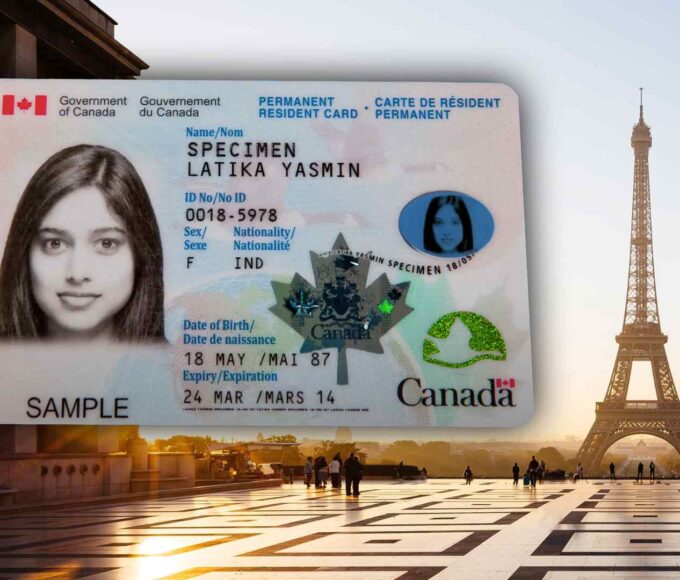

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

« Il y a trois choses importantes en histoire. Premièrement, le nombre. Deuxièmement, le nombre. Troisièmement, le nombre. Ca, ça veut dire par exemple que les Noirs sud-africains finiront certainement un jour par gagner, alors que les Noirs nord-américain n’arriveront probablement jamais à s’en sortir. Ca veut dire aussi que l’histoire n’est pas une science morale. Le bon droit, la compassion, la justice sont des notions étrangères à l’histoire. »

C’est ainsi que Rémy Girard ouvre le film « le Déclin de l’Empire Américain » de Denys Arcand. Phrase prophétique à mon sens car elle pourrait s’appliquer au Québec dans sa temporalité historique (passé, présent, futur). Son histoire ne se serait-elle pas en effet écrit autour du nombre ? L’idée maîtresse de ma chronique n’est pas tant de me poser en tant qu’historien, sociologue, politologue voire économiste, je laisse cela à des personnes bien plus érudites en la matière que moi. J’aspire simplement à livrer ma réflexion de néo-québécois face à la société québécoise dont j’essaie, avec un plaisir renouvelé chaque jour, d’en faire partie. Réflexion qui se veut critique (au sens de garder un regard le plus objectif possible) et la plus prudente au possible afin d’éviter les écueils de la généralisation et des idées préconçues.

L’histoire, c’est le nombre. En effet, dans les années 1750, le rapport de force entre la colonie de la Nouvelle-France et les colonies britanniques est de 1 pour 20, en faveur de ces dernières. Louis XV pouvait-il en effet raisonnablement espérer qu’une cinquantaine de mille de colons francophones occuperaient efficacement un territoire allant du Québec actuel jusqu’à l’actuelle Louisiane alors que plus d’un million de colons anglophones trépignaient d’impatience à l’est des Appalaches ? La Conquête est venue rappeler cette réalité numérique dont le Traité de Paix de 1760 a fini d’achever le calvaire (la France vaincue cédant ainsi la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne, lui préférant en effet le sucre et le café de ses colonies antillaises à « quelques arpents de neige » ….). Pourtant, si mathématiquement le nombre défavorisait grandement les canadiens, il n’en reste pas moins que ces derniers – désormais québécois – sont toujours bien présents en ce début de 21ème siècle ! Un tel constat mérite d’être souligné non seulement pour la longévité de cet exploit mais aussi dans les circonstances dans lequel il s’est inscrit.

Si c’est par le nombre que la Nouvelle-France s’est probablement inclinée à l’époque, c’est par le nombre que le Québec compte bien, en partie, certainement se relever en ces nouveaux temps. Dénatalité oblige, il fait en effet appel aux immigrants. Et là, si le nombre conserve son caractère quantitatif, il revêt désormais un caractère qualitatif par le sentiment éminemment primordial de faire de ces afflux d’immigrants un outil de préservation de sa culture et du caractère distinctif de sa société. Et ici, le choix du mot « préservation » est minutieusement choisi dans la mesure où il implique une dynamique de survivance : préserver la langue française, protéger la culture québécoise, consolider son patrimoine et sa conscience sociale. Il s’agit là d’un sentiment auquel l’immigrant arrivant fraîchement au Québec doit en mesurer toute l’importance car les souhaits placées en lui sont autant d’ordre économique (expérience, formation) mais aussi linguistique (francophonie) que culturel. Après plus de cinq ans ici, je ne crois pas tenir ici un discours alarmiste, bien au contraire. La survivance est réellement le terme que je considère le plus approprié pour exprimer le plus fidèlement ce que j’entends, perçoit et comprend du Fait Québécois actuellement. Pour bien comprendre l’aspect qualitatif de la chose, j’appelle à la rescousse le quantitatif. Plus précisément, la notion de masse critique. Ainsi, les sociétés française et états-unienne par exemple, de par leur population ont largement atteint une masse critique suffisante pour s’auto-perpétuer à titre de sociétés française et états-unienne. De ce que j’ai pu voir en effet, ce ne sont pas les arrivées d’immigrants emportant avec eux leurs cultures, leurs religions ou leurs systèmes de valeurs qui peuvent significativement ébranler le construit socio-économico-culturel de ces deux pays. Bien entendu, ces derniers ont évolué avec le temps, se sont transformés sur plusieurs plans mais il serait faux d’affirmer que la culture française, par exemple, soit en danger d’extinction. Je ne sous-entend pas que les immigrants doivent être assimilés et se résigner à voir leur identité propre se diluer dans leur pays d’adoption : au contraire, ils viennent enrichir, bon gré mal gré, ces derniers sans pour autant – et j’insiste sur ce point – remettre en question les principes ou valeurs fondamentales français ou états-unien. Ainsi, les attentats du 11 septembre 2001 ont clairement démontré le solide sentiment patriotique des citoyens états-uniens unis et solidaires dans l’adversité.

Le cas du Québec m’apparaît, à l’inverse, tout autre. Avec en effet une population d’environ sept millions de personnes, je ne crois pas qu’il possède une masse critique suffisante malgré une majorité de francophones et considérant le contexte géographique, économique et même historique dans lequel il prend place. En clair, une arrivée massive et continue d’immigrants finirait, à terme, par diluer le construit socio-économico-culturel québécois si aucune action est posée pour intégrer ces immigrants à la réalité de survivance du Québec. Un grand pas significatif a été posé en ce sens par les québécois eux-mêmes, pas que l’histoire a qualifié de Révolution Tranquille dans les années soixante. À l’occasion d’un cours de sociologie sur l’insertion professionnelle des jeunes que je donne à l’université, j’y enseigne la Révolution Tranquille comme une récurrence déterminante, telle une ère nouvelle ou « l’An 1 » à l’origine d’une grande partie du Québec d’aujourd’hui. Lors de cette fameuse révolution, je crois que le canadien français est en effet devenu le québécois, lançant ainsi quasiment une invitation au monde entier pour lui dire qu’un Québec s’ouvre, s’actualise et qu’il veut faire partie du concert des nations. En clair, le train de la modernité passait à ce moment-là et les québécois ont eu l’audacieuse sagesse de l’attraper.

Dans cette lancée, que peut-il advenir du Québec ? La réalité montre qu’il n’a pas le choix de faire appel à l’immigration pour en arriver à obtenir une masse critique suffisante pour assurer sa survie culturelle. Déjà, le sentiment d’identité québécois plongeant directement ses racines dans son histoire et dans ses tragédies (La Conquête, la révolte des patriotes, les référendums) constitue un puissant moteur de sa propre préservation, mouvement qu’il initie et revendique non à titre de minorité dans la confédération canadienne mais au rang de peuple fondateur du Canada. Mais cela n’est pas suffisant. Comme si la première Révolution Tranquille s’essouflait, incapable de répondre désormais à la nouvelle réalité de cette même société qu’il a jadis transformé. Et il faut agir pour éviter que cela ne devienne un « trop peu trop tard ». Une seconde Révolution Tranquille est-elle alors nécessaire ? Le Québec peut-il en effet continuer à absorber, année après année, un flot d’immigrants sans risquer de se perdre lui-même dans l’affaire ? N’est-il pas grand temps d’ouvrir publiquement le débat pour se positionner clairement dans le choix de société auquel on aspire ? On y va, semble-t-il, par priorité quantitative : c’est-à-dire attirer un maximum d’immigrants pour atteindre cette masse critique tant recherchée. Toutefois, ma chronique précédente a permis de montrer qu’attirer ne suffit pas : se pose ensuite la question d’intégrer ces immigrants. Car sinon, au lieu de consolider la survivance culturelle du Québec, c’est mieux préparer sa mort qu’on construit ! Comme j’aime à répéter aux immigrants en francisation que je rencontre pour la première fois : vous n’avez pas immigré au Canada. Vous avez immigré au QUÉBEC. Les coups de butoir se font de plus en plus nombreux pour effilocher un Québec tricoté serré il y a encore quelques décennies. Par ailleurs, comme tout endroit industrialisé, le Québec est engagé dans une logique de rationalité économique, c’est-à-dire de marchés concurrentiels où des entreprises recherchent un profit. Cette logique de rentabilité exige une recherche constante de nouveaux marchés (mondialisation) et une utilisation exponentielle de la technologie afin de produire toujours plus avec toujours moins. Autrement dit, plus ça va, moins les entreprises ont besoin de travailleurs car elles substituent à ces derniers des machines. Les effets combinés de la mondialisation et de la technologisation font en sorte que des entreprises sont obligées de fermer (Alcan au Saguenay), de se délocaliser (CS Brooks de Magog vers le Mexique) ou de procéder à des mises à pied massives (Bombardier Produits Récréatifs à Valcourt) pour rester compétitives. Je crois que c’est une tendance lourde amorcée depuis plusieurs années dans tous les pays industrialisés et le Québec n’y échappe pas. À la différence près qu’ici, ce phénomène est peut-être plus visible …. parce que le marché est plus petit (on revient toujours au nombre). La difficulté est que cela prend souvent une volonté politique qui ne peut émaner que du gouvernement. Mais un gouvernement (quelque soit sa couleur politique) par nature, est une méga-structure bureaucratique dont la capacité de réactivité ne peut s’accorder que très difficilement au rythme très rapide d’évolution du marché économique. Un journaliste québécois dans l’Actualité comparait d’ailleurs l’État Québécois à un gros boeing de 55 milliards de dollars (montant annuel du budget provincial) difficilement manoeuvrable et à la marge d’action très réduite.

Bien sûr, Emploi-Québec annonce depuis l’année dernière à grands renforts de publicité un bassin de plus de 600 000 emplois à combler au Québec partout dans la province et à tous niveaux de compétences confondus. Cependant, seul 45% de ces emplois sont ou seront de nouveaux emplois : cela signifie que plus de 300 000 emplois sont le fait d’un remplacement des baby-boomers qui vont s’en aller tranquillement à une retraite bien méritée. Mais une fois ces futurs retraités reconvertis en snowbirds, en joueurs de golf ou en visite permanente dans leur chalet au bord d’un lac, on ne pourra compter que sur la croissance économique pour assurer une création d’emplois. Baby-boomers qui, d’ailleurs, tentent au maximum de maintenir un système (éducatif, santé, services sociaux, transports) qui n’est plus viable économiquement aujourd’hui et dont les générations actuelles (immigrants compris) paient quotidiennement la survivance. D’autant plus que le Québec est engagé dans une tertiarisation de son économie (75% des emplois existants le sont dans le secteur des services – enquête du Conseil Permanent de la Jeunesse) comme beaucoup de pays développés ; tertiarisation qui se caractérise par la nature précaire des emplois (jobs à temps partiel, à contrat, télétravail, sous-traitance). Plusieurs chercheurs québécois n’ont-ils pas annoncé la fin des « jobs de bras », c’est-à-dire ces jobs qui ne nécessitent peu voire pas du tout d’instruction qui semble s’être prophétisée avec la fermeture de GM à BoisBriand ? On risque alors de se retrouver non seulement avec des travailleurs d’ici mais aussi des travailleurs immigrants potentiellement vulnérables au « triangle noir » (travail précaire / assurance-emploi / assistance-emploi). Que faut-il privilégier ? La survie économique (numériquement, on aura de moins en moins besoin de travailleurs) ou la survie culturelle (attirer numériquement le plus possible d’immigrants pour préserver une forte population francophone) ? Mieux (ou pire) encore : la survie culturelle passe-t-elle nécessairement d’abord et avant tout par une survie économique ? Le discours général n’est-il pas en effet de se demander si un projet est réalisable seulement s’il est d’abord rentable avant d’être faisable ? C’est au mieux un cercle vicieux et au pire contradictoire car une culture, par essence, se définit par sa diversité et le foisonnement des idées originales émergeant autant à l’interne (québécois de souche) que de l’apport externe (immigrants) : ainsi, comment s’assurer d’une culture dynamique si elle ne provient et ne profite qu’à un faible nombre ?

Parlant de culture, le nombre ne viendrait-il pas expliquer, ne fût-ce qu’en partie, la légendaire convivialité des québécois ? Je m’explique : avec un territoire trois fois plus grand que la France et une population environ neuf fois plus petite, n’est-il pas logique d’en déduire que le québécois peut « se permettre » d’accueillir un grand nombre d’immigrants dans la mesure où avant que tout le monde se marche sur les pieds, on a le temps de voir venir ? La promiscuité est souvent source de tensions sociales, voire raciales. Mais – heureusement serai-je tenté de dire – on n’aura pas besoin d’en arriver là car avant de se battre pour avoir de la place (au sens géographique du terme), on pourrait déjà en arriver à se battre, si rien n’est fait, pour avoir une place (au sens économique du terme) sous le soleil québécois, que ce dernier soit de janvier ou de juillet. Qu’on ne se méprenne pas : je ne sous-entend pas que l’entregent et l’esprit d’ouverture des québécois puissent se définir d’une manière aussi réductrice et basique qu’un simple calcul de densité de population. En clair, il ne suffit pas d’être une nation faiblement peuplée pour être une nation ouverte, chaleureuse et conviviale. J’amène simplement l’idée qu’une combinaison de circonstances (ouverture au monde après la Grande Noirceur il y a à peine un demi-siècle, affranchissement économique, faible densité de population) a pu concourir en partie au québécois curieux, ouvert et chaleureux que beaucoup font le juste éloge de nos jours.

Tout cela me fait revenir à la nécessité d’une seconde Révolution Tranquille qui serait l’occasion d’instaurer un nouveau paradigme susceptible de continuer à faire du Québec un endroit agréable à vivre (en termes d’emploi, de qualité de vie, de préservation de la culture et du maintien de la langue française) tant pour les québécois que pour les néo-québécois.

Finalement, tout m’apparaît comme une question d’équilibre : s’ouvrir assez parce qu’on a pas le choix car aucune nation digne de ce nom ne peut plus s’enfermer dans un isolationnisme sans risquer de mettre en péril sa survie non pas culturelle mais tout bêtement économique. Mais de l’autre côté, rechercher une « filtration » suffisante pour éviter un éparpillement de sa culture et de sa pensée comme un bon vin trop coupé d’eau. Et on sait ce qui arrive à un vin trop dilué : il finit par ne goûter que l’eau et l’eau amère de la soumission et de l’inféodation, le Québec le boit depuis plus de deux siècles. Voilà deux enjeux majeurs qui s’incarnent dans un défi tout aussi majeur pour le Québec. Ce qui est, somme toute, d’une logique implacable car c’est un défi à la mesure d’une société et plus encore, d’une nation. Et comme le dit le dicton : « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Ou, comme on le dit en bon québécois : « y’en aura pas de facile ! »

Mon discours ne se veut pas pessimiste. Au contraire, je l’écris avec l’espoir dans mes mots car j’ai l’opportunité d’être présent dans ces années de transition que vit le Québec. Présent avec ma volonté, présent avec mes compétences et présent avec mon cœur. Impatient de discuter, d’échanger et suscitons ce débat maintenant, tout de suite sur le forum pour faire cette seconde Révolution Tranquille tant aux côtés des « pures-laines » (québécois de souche) que des « tites-laines » (néo-québécois) !

Leave a comment