Partir. Revenir.

J’ai, par je ne sais quel miracle, réussi à fermer la portière de l’Opel, qui débordait de nos 10 valises. Nos fils (Benjamin, 3 ans, et Timothée, 4 mois) étaient là, bien attachés. Mon mari a mis la clé dans le démarreur. J’ai jeté un coup d’œil sur cette rue qui avait été la mienne pendant six ans. J’allais verser une larme au moment où, par acquit de conscience, j’ai demandé négligemment à mon mari : «Au fait, tu as pris la valise dans la chambre de Ben?». Sa réponse respirait la lividité. «Quelle valise?», dit-il.

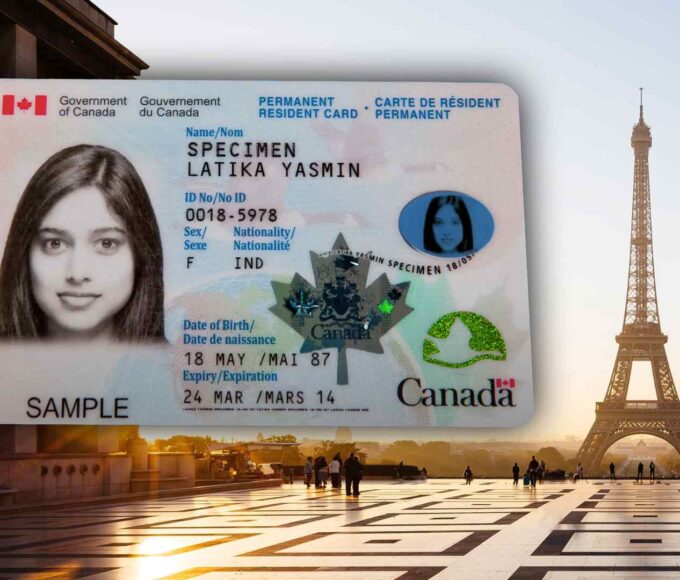

INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

Ce jour n’arrivera donc jamais?! Voilà ce que je me répétais depuis des mois, incrédule. Je ne reviendrai jamais vivre au Canada, «my home and native land» comme dit l’hymne. Quelque chose va se produire, et nous ne pourrons pas y aller. Je craignais tellement de manquer ce rendez-vous. J’étais à la fois comme une amoureuse encore sous le charme de la nouveauté et comme une âme égarée qui veut désespérément retrouver son chez-soi.

Le jour du départ, j’ai terminé de vider l’appartement à 4 heures du matin. Nous avons chargé la voiture. La voix étranglée, j’ai murmuré à mon fils aîné que nous devions dire adieu à cet appartement qui l’avait presque vu naître. Nous avons jeté la clé dans la boîte aux lettres, pour les futurs occupants. Nous étions déjà en retard pour l’enregistrement.

Et voilà que nous avions laissé la valise de Benjamin à l’intérieur de l’appartement. Encore heureux que ça n’ait pas été Benjamin lui-même.

Pas possible. Je le sentais bien que ce jour n’arriverait jamais. Comme une folle, je me suis jetée sur la boîte aux lettres, essayant de l’ouvrir avec mes doigts, dégoulinante de sueur, ignorant les appels au bon sens de mon mari. Pensant au boulanger du coin, nous nous sommes précipités chez lui pour emprunter un tournevis. Nous avons forcé la boîte aux lettres et récupéré notre valise. L’Opel débordait déjà, la valise a pris ma place, et je me suis recroquevillée sur la banquette arrière entre mes fils et les 10 valises. Pas le temps de verser une larme. Vive l’aventure.

J’ai jeté un dernier coup d’œil à mon quartier, au Bois de Boulogne…. Les immeubles de la Défense disparaissant peu à peu, nous approchions de CDG.

Nous sommes arrivés parmi les derniers pour l’enregistrement. Nous avons franchi la sécurité, proches de la panique, réalisant que l’heure de la fin de l’embarquement approchait. J’ai hurlé quelques bêtises bien parisiennes à l’agent de sécurité pointilleux – six ans à Paris ont le don de vous apprendre l’art du «râlage». Nous voyant nous pointer avec nos enfants, l’agent de bord nous a sermonnés : «N’avez-vous pas entendu l’appel prioritaire?». Non, j’étais occupée à démonter la poussette et faire admirer le cuir de mes chaussures italiennes à un agent bêtement zélé qui voulait également avoir plus de détails sur le siège auto de mon nouveau-né. Toujours pas le temps de verser une larme.

J’avais l’impression que ce jour n’arriverait jamais. J’attendais le moment où la prise de conscience se mettrait en branle. On m’a appelée en septembre pour me dire «Tu as une job à Ottawa». J’ai bien eu un petit papillon dans l’estomac, mais je n’y croyais presque pas. Les déménageurs sont arrivés le 5 novembre : toujours rien. Ce même jour, l’accusé de réception du fédéral était là. Re-papillon dans l’estomac, sans plus. J’ai acheté les billets d’avion : rien. «Je n’y crois pas, je n’arrive pas à réaliser que tu pars», me disaient mes amies. Tiens c’est drôle, moi non plus. L’une d’elle, experte des déménagements internationaux, m’a dit : «Les dernières semaines seront infernales, mais une fois dans l’avion, tu verras, ce sera le bonheur….».

Ces dernières semaines, je ne traversais plus la Défense avec mon habituel agacement face aux foules. Je longeais les Tuileries avec, plus que jamais, l’impression d’un moment historique. J’avais des regrets de ne pas avoir profité plus de Paris. J’avais la trouille. Pourquoi m’embarquer dans une telle galère alors que j’ai cinq semaines de vacances, des RTT, le 1% patronal et un généreux PEE?

Parce que deux ans auparavant, j’étais revenue d’un voyage en Suisse et m’étais mise à penser «Pourquoi pas Grenoble?». J’avais envie de bouger. Puis un soir, mon frère m’a appelée de Toronto. «Papa est malade». Les mots tant redoutés lorsqu’on est expatrié. J’ai donc pris des vacances et je suis arrivée à Montréal juste à temps pour lui présenter mon fils et lui dire au revoir.

Mariée à un Français, je vivais à Paris depuis 1997. J’aimais bien, la plupart du temps. Mais je savais que ce ne serait pas éternel et ça me turlupinait de plus en plus. Le soir où mon frère m’a appelée, j’ai soudainement voulu me rapprocher de ma famille et j’ai décidé qu’il était le temps de vivre une autre aventure. Dans un moment de folie, mon mari a donné son accord – il lui fallait deux ans. Je lui ai donné deux ans.

Les adieux sont toujours trop nombreux. Dire au revoir aux collègues, à nos amis québécois qui habitaient notre quartier. Au revoir à la nanny de Benjamin qui l’a élevé depuis ses 3 mois jusqu’à ses 3 ans. Au revoir au boulanger, à la coiffeuse, au médecin de famille. Ne pas dire au revoir à la caissière revêche du Monoprix. Les questions : Reverrai-je ce boulevard Richard-Wallace que j’ai arpenté matin et soir pendant 6 ans? Reverrai-je la Mairie où je me suis mariée? Reverrai-je ces gens qui faisaient partie de mon quotidien? Leurs visages sont si présents dans ma mémoire et pourtant je sais qu’ils s’effaceront peu à peu. Je sais que les courriels se feront de plus en plus rares. Et je n’aurai même pas le temps de verser une larme.

Finalement, le décollage. Je commence à y croire. Je me fais mon kaléidoscope de souvenirs: mon effroi devant la circulation sur les Champs six ans auparavant, mes découvertes amusées ou dégoûtées, les fous rires entre collègues, la naissance de mes enfants, les émissions d’affaires publiques de mon mari, nos soirées cocooning devant Delarue ou Fogiel que nous aimions détester. La raie au beurre noisette d’un restaurant de Dieppe. Le bruit du RER. Tellement de souvenirs, bons, mauvais, tièdes. L’aventure qui, au fil des années, est devenue une banale routine. La fierté comique de mes parents lorsqu’ils glissaient dans une phrase : «JayJay vit à Paris». Les moments historiques. Je suis devenue une maman en France. Je suis devenue une adulte en France.

Finalement sereine, je pense à tout ça lorsque le pilote nous dit «menace de turbulences sérieuses, regagnez vos sièges immédiatement et attachez vos ceintures. Personnel, à vos sièges».

Je n’y crois plus à nouveau. Mon sixième sens me donne raison. On va s’écraser. Je ne reverrai jamais mon pays!!!

C’est stupide, aucun avion n’a jamais crashé à cause d’un mouvement d’air. J’ose un regard vers mon fils. Son ravissement me rassure. «Ça bouge, maman!!!». Merci, Ben.

Je recommence à y croire. Dorval enfin. Et c’est la voix faussement détachée que je dis à cette revêche agente des douanes (qui a, j’en suis persuadée, dû suivre une formation chez Monoprix dans une vie antérieure): «Je reviens vivre au Canada». Et voilà, les portes qui s’ouvrent à nouveau. Un papier à signer et j’y suis. Une routine encore brisée, une nouvelle aventure. C’était si simple finalement.

Je reviens dans mon pays mais j’habite désormais une ville que je ne connais pas. Il paraît que je suis Canadienne. Je n’en suis plus certaine mais je veux bien essayer. Je le (ré)découvrirai en même temps que mon mari français – et québécophile – et nos fils franco-canadiens. Et avec un peu de chance, j’arriverai parfois à vous expliquer ce pays qui est enfin redevenu le mien.

Leave a comment