Question de langues

« Encore si le parler maternel (du colonisé) permettait au moins une emprise actuelle sur la vie sociale, traversait les guichets des administrations ou ordonnait le trafic postal. Même pas. Toute la bureaucratie, toute la magistrature, toute la technicité n’entend et n’utilise que la langue du colonisateur, comme les bornes kilométriques, les panneaux de gare, les plaques des rues et les quittances. Muni de sa seule langue, le colonisé est un étranger dans son propre pays.

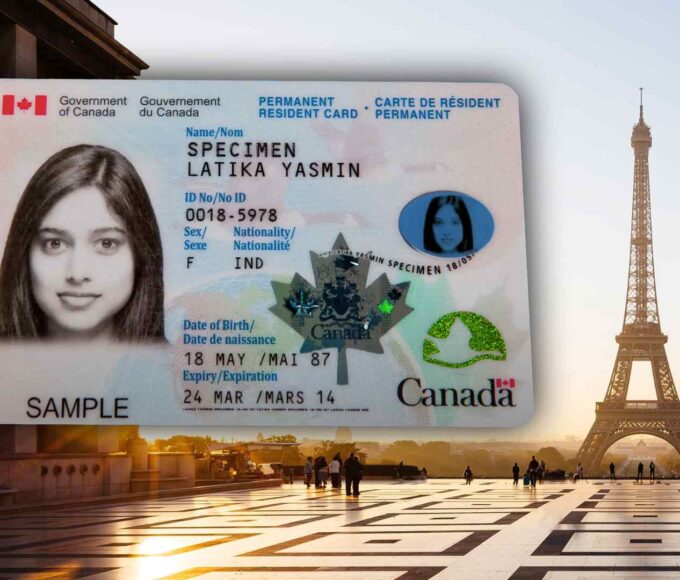

INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

La possession de deux langues n’est pas seulement celle de deux outils, c’est la participation à deux royaumes psychiques et culturels. Or, ici, les deux univers symbolisés, portés par les deux langues, sont en conflit : ce sont ceux du colonisateur et du colonisé. En outre, la langue maternelle du colonisé, celle qui est nourrie de ses sensations, ses passions et ses rêves, celle dans laquelle se libèrent sa tendresse et ses étonnements, celle enfin qui recèle la plus grande charge affective, celle-là précisément est la moins valorisée. Elle n’a aucune dignité dans le pays ou dans le concert des peuples. S’il veut obtenir un métier, construire sa place, exister dans la cité et dans le monde, il doit d’abord se plier à la langue des autres, celle des colonisateurs, ses maîtres. Dans le conflit linguistique qui habite le colonisé, sa langue maternelle est l’humiliée, l’écrasée. Et ce mépris, objectivement fondé, il finit par le faire sien. De lui-même, il se met à écarter cette langue infirme, à la cacher aux yeux des étrangers, à ne paraître à l’aise que dans la langue du colonisateur. Si le bilingue colonial a l’avantage de connaître deux langues, il n’en maîtrise totalement aucune. »

Ces mots sont ceux d’Albert Memmi [1]. Ils témoignent à mon sens d’une certaine réalité linguistique du Québec. Cette chronique ne sera pas une énième apologie du souverainisme québécois, mais plutôt une réflexion des impacts du bilinguisme canadien sur l’immigration au Québec. On le dit depuis longtemps : le Québec a besoin d’immigrants pour assurer sa survie. Mais peut-être que son plus grand drame ne sera pas de disparaître, mais bien de vivre une lente dégénérescence linguistique. Plusieurs éléments contribuent à façonner le paysage linguistique québécois et l’immigration y joue à la fois un rôle d’influence et d’influencée. [Let’s see it].

La situation géographique du Québec en fait une zone de contact propice aux conflits linguistiques, y rendant le bilinguisme inévitable. C’est notamment pour contenir ces conflits que le Canada a officiellement instauré le bilinguisme en 1969 avec la Loi sur les Langues Officielles. « L’intervention de l’état est nécessaire lorsqu’il y a coexistence linguistique dans un espace territorial donné ; chaque langue cherchant en effet à s’approprier tout l’espace social » comme le souligne Christiane Loubier de l’OLF [2]. C’est également le cas en Afghanistan (dari/pashtou), en Belgique (néerlandais/français) ou encore en Norvège (bokmål/nynorsk). Au nom de la paix sociale. D’autant plus que la population francophone possède encore une masse critique de 22.6% de la population canadienne et qu’elle est majoritairement concentrée – à plus de 90% – au Québec et dans les régions limitrophes (Ontario et Nouveau-Brunswick) [3], lui permettant de disposer d’un certain pouvoir d’influence.

Pour le fédéral, il y a d’autres avantages non négligeables à maintenir un bilinguisme officiel. Premièrement, en achetant la paix sociale, on s’assure une certaine union politique du pays. Ça rend une souveraineté plus crédible face à un voisin comme les États-Unis. Deuxièmement, cela permet à la minorité anglophone du Québec de bénéficier de la protection fédérale. Troisièmement, le coût financier du bilinguisme officiel ne représente qu’une part infime du budget fédéral annuel (moins de 1%), le rendant justifiable auprès des contribuables. [Anyway], quelque soit son coût, il sera toujours moins élevé qu’un éclatement du pays. Car le Canada n’aurait jamais pu exister sans l’adhésion du futur Québec. Finalement, le bilinguisme, par la noblesse des valeurs qu’il implique, constitue toujours un capital politique intéressant. C’est ce qui s’appelle faire d’une pierre quatre coups : quand on vous dit que le Canada c’est le plusss beau pays au monde, en voilà la preuve. Ça fait que lorsqu’on est épris de justice sociale, d’égalité entre les peuples et de respect culturel, c’est certain que ça incite à remplir son dossier d’immigration. Pis un castor canadien, c’est tellement cute. Mais il n’en reste pas moins que castor ou pas, le Québec est une zone de contact. De ce fait, l’immigrant arrivant au Québec est immédiatement appelé à « vivre dangereusement » sur le plan linguistique [4].

Sur le plan démographique, un locuteur vivant, c’est une langue en vie. Un locuteur sans descendance, c’est une langue mort-vivante. « Des cadavres encore chauds » pour citer l’écrivain Yves Beauchemin à propos des communautés francophones hors Québec, condamnées à l’assimilation linguistique anglophone selon lui. Ça fait du sens lorsqu’une sous-fécondité structurelle affecte tant les anglophones que les francophones [5]. Et c’est crissement clair quand on sait que l’indice de vieillissement des anglophones a doublé en 30 ans et qu’il a triplé chez les francophones. Au moins peut-on se consoler en regardant d’autres chiffres. Ainsi, l’indice de continuité linguistique ou ICL (choix individuel de continuer à parler sa langue maternelle) est le plus élevé en faveur du français là où les concentrations de francophones sont élevées, comme c’est le cas au Nouveau-Brunswick avec 33.2% de francophones dans sa population et un ICL de 0.92.

En ce qui concerne le taux de transfert linguistique ou TTL en 2001 (choix d’utiliser une autre langue que la langue maternelle à la maison), les allophones du Québec choisissaient encore l’anglais à 54% et donc, 46% choisissaient le français, comparativement à 1971, où le TTL vers l’anglais était de 71% et le TTL vers le français, seulement de 29%. Fa qu’on ne lâche pas gang, on est capable. À l’extérieur du Québec cependant, TOUS les TTL des francophones vers l’anglais ont augmenté entre 1991 et 2001. Quelque soit la province. Toutefois, la saignée est moins grande dans l’environnement immédiat du Québec : en effet, l’Ontario avec 40.3% et le Nouveau-Brunswick avec 10.5% ont les TTL vers l’anglais les plus faibles [6].

D’où appel à l’immigration. Entre 1951 et 1996, parmi tous les immigrants arrivés au Canada, pour 1 immigrant de langue maternelle française, il y en avait 9 de langue maternelle anglaise [7], ce qui est normal, considérant le poids démographique de chaque langue officielle. Pour cette même raison, tout aussi normal que 83% des immigrants choisissent l’anglais comme langue d’usage car le Québec ne reçoit jamais plus que 20% de l’immigration totale au Canada. L’effet de nombre. Parlez-en aux Cajuns de la Louisiane ou aux 250 hawaïens qui parlent encore leur langue ‘ mais qui ont tous 60 ans et plus. Et dans les couples exogames (les deux membres ne partagent pas la même langue maternelle), le transfert linguistique se fait majoritairement vers l’anglais [8].

Conclusion du castor québécois : l’environnement a une influence considérable sur le choix linguistique de l’immigrant. En outre, cela conforte l’idée de concentrer les efforts là où le français est le plus vivant au pays. La ville d’Ottawa – en plein dans la zone de contact linguistique – doit défendre sa politique du bilinguisme devant la Cour Supérieure de l’Ontario. En effet, le groupe d’anglophones Canadians for language fairness conteste l’offre de services municipaux dans les deux langues officielles aux citoyens de la capitale car, selon eux, cela brimerait les droits de la majorité anglophone. Cela pourrait se rendre jusqu’en Cour Suprême du Canada [9].

Il semble donc illusoire d’espérer un Canada bilingue d’un océan à l’autre. Comme mentionné plus haut, une politique de bilinguisme officiel permet d’acheter la paix sociale et, pourquoi pas ‘ jouons les francophones paranoïaques – à temporiser laissant le temps faire son ‘uvre d’assimilation à la langue dominante. Ainsi, le linguiste Gilles Bibeau affirme que « le bilinguisme national, c’est-à-dire commandé par l’état, à moins qu’il ne se rapporte à l’existence dans l’état de deux régions proprement unilingues, ne peut être autre chose qu’une mesure transitoire destinée à assimiler en douce la minorité, sans créer de sentiment de rejet de ses valeurs culturelles et linguistiques. La cote du bilinguisme monte d’autant plus haut que la résistance à l’assimilation est plus grande.» [10]. Ça, ça veut dire que le temps que l’affaire se rende jusqu’à la Cour Suprême du Canada, le Canadians for language fairness n’aura peut-être plus besoin de son avis. [You got it ?].

Sur le plan économique, au-delà des grands principes de préservation du fait français et de la culture québécoise, l’opportunité très concrète d’être bilingue procure un avantage professionnel de taille. À l’instar du borgne au royaume des aveugles, le travailleur bilingue est donc nettement avantagé par rapport à l’unilingue francophone. Surtout quand on n’a ni réseau de contacts, ni expérience professionnelle locale et qu’on a l’impression qu’ici, nos diplômes ne valent même pas le papier sur lequel ils sont écrits. Bref, pas le temps de faire la fine bouche. Là est la tentation de l’immigrant allophone en particulier : délaisser le français dont la portée ne se limite pratiquement qu’au Québec et choisir l’anglais dont les possibilités, en comparaison, sont quasiment infinies [business is business]. « L’anglais occupe tout l’espace du commerce, de la finance et de l’industrie : la langue française perd tout attrait économique et cesse d’être une langue de réussite personnelle dans ces domaines » observe Jean-Claude Corbeil de l’association Québec-Amérique [2]. C’est ce qu’Olivar Asselin, journaliste canadien-français, notait déjà en 1919 en disant que « le mal de l’anglicisme restera incurable tant que la finance, l’industrie et le commerce ne seront pas francisés ».

« Speak white and loud

Qu’on vous entende

De Saint-Henri à Saint-Domingue

Oui quelle admirable langue

Pour embaucher

Donner des ordres

Fixer l’heure de la mort à l’ouvrage

Et de la pause qui rafraîchit

Et ravigote le dollar

Speak white

Tell us that God is a great big shot

And that we’re paid to trust him

Speak white

Parlez-nous production profits et pourcentages

Speak white

C’est une langue riche

Pour acheter

Mais pour se vendre

Mais pour se vendre à perte d’âme

Mais pour se vendre »

Ainsi murmurait Michèle Lalonde en 1974 [11]. D’autres auteurs, tel Roch Carrier, dénoncent cette lente assimilation linguistique. Par exemple, « Le chandail de Hockey » raconte l’histoire d’un garçon qui commande le maillot du Canadien de Montréal via le catalogue Eaton et reçoit finalement celui des Maple Leafs de Toronto. Pierre Vallières rédigera « Nègres Blancs d’Amérique » en 1967 où, selon lui, la classe ouvrière québécoise présente toutes les caractéristiques d’un peuple colonisé. Et parallèlement à cette littérature dénonçant l’asservissement socio-économique des canadiens-français, s’élève également une littérature identitaire saisissant le joual afin de conscientiser les québécois. Ainsi, pour le poète Gaston Miron, peu lui importait qu’on dise joual, oual ou cheval : en autant que l’on ne dise pas horse.

L’économie, c’est aussi l’incontournable mondialisation. Et la mondialisation, c’est l’accroissement des centres urbains se nourrissant grassement de l’exode rural. Ce phénomène a de graves conséquences linguistiques : une communauté rurale, de par son éloignement, favorise l’homogénéité culturelle et renforce ainsi la continuité linguistique. Or, un départ vers la ville – le plus souvent des jeunes, ce qui accroît la tragédie – peut provoquer le risque de dissolution de la langue dans un environnement urbain beaucoup plus diversifié linguistiquement. C’est un risque qu’on peut également craindre chez la population immigrante : pour l’immigration admise au pays après 1996, plus de 70% s’est installée dans l’une des trois métropoles (Vancouver, Montréal et Toronto), la capitale ontarienne accueillant d’ailleurs la majorité [12]. Difficile de blâmer l’immigrant : il va là où il y a de la job. Ce faisant, il contribue involontairement à l’augmentation de la diversité culturelle, ceci favorisant le transfert linguistique vers l’anglais, lequel transfert renforçant son statut de langue d’affaires ‘ Ceci rendant alors impératif d’être professionnellement bilingue. Et ainsi de suite.

À moins que ‘ À moins que le francophone se trompe d’épouvantail en ne ciblant que l’assimilation linguistique anglophone. Peut-être que l’accent a tellement été mis sur cette fameuse dualité linguistique que cela a laissé toute la place à un autre phénomène d’émerger : la pluralité linguistique. En effet, si l’immigration a permis à l’anglais de maintenir sa position dominante, au français de ralentir sa lente érosion, elle a aussi permis aux langues non officielles de progresser partout au Canada (excepté dans les territoires du Grand Nord Canadien) [13].

Ainsi, le chinois a confirmé au recensement de 2001 son rang de 3ème langue maternelle au Canada. Et quand la pluralité linguistique pointe son nez, la diversité culturelle n’est jamais bien bien loin. En effet, la dualité linguistique était facile à cerner jusqu’à une certaine époque car elle se limitait essentiellement à deux groupes bien homogènes tant du point du vue linguistique que culturel (les deux peuples fondateurs du Canada). Même la relative pluralité linguistique apportée par les groupes italiens et allemands (respectivement 4ème et 5ème langues maternelles) n’a pas déstabilisé les homogénéités culturelles de souche, car anglais, français, italiens et allemands sont de la même famille civilisationnelle.

Or, italiens et allemands connaissent également un vieillissement qui réduit leurs effectifs ‘ Au profit d’autres groupes linguistiques culturellement très différents dont la croissance explose : le pendjabi (+ 32.7%), l’arabe (+ 32.7%) ou encore le tagalog (+26.3%). En outre, même des groupes linguistiquement proches des deux langues officielles peuvent se révéler culturellement différents (ex : les jamaïcains pour les anglophones et les maghrébins pour les francophones). Par conséquent, probablement que le défi majeur des communautés linguistiques est désormais de composer leur unité en passant de l’histoire identitaire fondatrice à l’histoire identitaire créatrice (ex : du canadien-français au canadien francophone). [By the way], le Sénat États-Uniens vient récemment de voter un amendement faisant de l’anglais « la langue nationale des Etats-Unis » pour contenir la pression de l’espagnol, langue des hispanophones, première minorité de ce pays [14].

Faudrait-il imposer « un test de langue et de culture québécoise » aux immigrants comme semble l’avoir décidé les Pays-Bas [15] ? Même si cette mesure vise surtout à limiter le nombre de personnes qui immigrent dans ce pays pour s’y marier, cela est révélateur d’une situation où il semble grand temps de baliser clairement les identités nationales. En effet, avec la mondialisation de l’économie, les langues n’ayant pas un potentiel suffisant de locuteurs sont extrêmement menacées. Ce n’est pas tant le présent que l’avenir qu’il faut regarder. Je suis certain que l’Office de la Langue Française n’ignore pas que les langues Quechua en Amérique du Sud, bien que parlées actuellement par des millions de locuteurs, font cependant de moins en moins d’adeptes auprès des 20 ans et moins. Langue mort-vivante ‘

Pas de langue, pas de lieu où incarner son histoire et projeter son identité. Le Québec, dans la dissolution de son français, risque alors de connaître l’anomie linguistique. Une sorte d’entre-deux où aucune des deux langues n’est maîtrisée – rappelez-vous Memmi – avec un sentiment de perte culturelle comme le vivent déjà plusieurs jeunes amérindiens [16]. Est-ce faire de l’excès de francophilie ou faut-il s’inquiéter quand on doit prendre le temps de réfléchir pour retrouver le terme français pour « muffler » ou pour « canceller » ? Si en France l’utilisation de termes anglais ne reste qu’un effet de mode non menaçant car le français y a encore un statut social élevé, le français du Québec doit affronter un anglais au pouvoir attracteur élevé. Il doit donc faire l’objet d’un délicat aménagement linguistique, zone de contact oblige. D’où une Loi 101 et une politique de création néologique (ex : courriel, clavardage, baladodiffusion) qui apparaissent souvent extrêmes pour bien des immigrants, les francophones en particulier (ce qui a le don parfois de déconcerter le québécois : ce dernier étant en effet persuadé que l’immigrant francophone est aussi sensibilisé que lui à ce combat linguistique. Ce qui n’est pas toujours le cas).

Que privilégier alors ? L’approche canadienne qui favorise le bilinguisme [coast-to-coast] ou l’approche québécoise qui met davantage l’accent sur la notion de territorialité (soutenir le français là où il est le plus fort sur le plan numérique) ? Par nature, ce sont deux visions s’excluant mutuellement. En effet, l’approche québécoise met en péril l’unité fédérale en concentrant les efforts en une région précise, renforçant de ce fait son poids linguistique, culturel et surtout politique. Ce qui contredirait l’approche canadienne du multiculturalisme et affaiblirait Ottawa face aux provinces anglophones de l’Ouest. Sans parler des communautés francophones hors Québec, devenant automatiquement des cadavres bien froids cette fois. De l’autre côté, l’approche canadienne met en péril la survivance d’une francophonie pancanadienne forte. D’aucun qualifierait cela l’application cynique du dicton « diviser pour mieux régner ». D’autant plus que le fait français en Amérique du Nord, contrairement aux autres îlots francophones dans le monde, ne peut être rattaché à une tradition coloniale récente. Il est donc comme une sorte d’anomalie linguistique à l’ombre de l’Oncle Sam, une espèce de « parler pittoresque » [17] mais certainement « pas un incident de parcours » [18]. C’est l’impossibilité de se défaire de soi-même : un nord-américain parlant français. Parfois un antagonisme mais toujours ouvert à accueillir d’autres cultures. Parce que ça, il en est plus à une près : « It’s not that I have no culture, c’est que j’en ai deux de trop » (André Muise, poète acadien).

[1] Philosophe et sociologue tunisien. Extrait tiré de « Portrait du colonisé précédé de portrait du colonisateur, suivi de : les canandiens-français sont-ils des colonisés ? » aux Éditions Corréa (1957)

[2] L’aménagement linguistique ‘ Office de la Langue Française : http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/index.html

[3] StatCan 2001. Population selon la langue maternelle : http://www40.statcan.ca/l02/cst01/demo11b_f.htm

[4] Mots de Louise Beaudouin concernant la survie du français (ancienne ministre provincial de la Charte de la Langue Française)

[5] Mesurée selon l’indice synthétique de fécondité (nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer)

[6] Commissariat aux Langues Officielles ‘ étude sur la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire : http://www.ocol-clo.gc.ca/archives/sst_es/2006/vitality_vitalite/vitality_vitalite_f.htm#Anchor_II_C

[7] Commissariat aux Langues Officielles : http://www.ocol-clo.gc.ca/archives/sst_es/2002/immigr/immigr_trend_tend_2002_f.htm

[8] StatCan 2001 ‘ Composition linguistique : http://www12.statcan.ca/francais/census01/Products/standard/themes/DataProducts.cfm?S=1

[9] SRC (datée du 19 mai 2006) :

http://www.src.ca/nouvelles/regional/modele.asp?page=/regions/ottawa/2006/05/19/002-ottawa-bilinguisme.shtml

[10] « L’éducation bilingue en Amérique du Nord » Montréal, Guérin, (1982)

[11] On peut retrouver le texte complet de ce poème « Speak White » ici : http://www.franceweb.fr/poesie/lalonde1.htm

[12] CIC ‘ section recherches et statistiques :

http://www.cic.gc.ca/francais/recherche-stats/rapports/recensement2001/canada/partieb.html#b2

[13] Secrétariat à la Politique Linguistique :

http://www.spl.gouv.qc.ca/publications/statistiques/tableau.html

[14] SRC (datée du 19 mai 2006) : http://www.src.ca/nouvelles/International/2006/05/19/002-Etats-Unis-langue.shtml

[15] www.lemonde.fr (datée du 25 janvier 2006)

[16] www.lemonde.fr (datée du 31 décembre 2005)

[17] Mots de Maurice Druon, de l’Académie Française, à propos du français du Québec (Presse Canadienne : 15 janvier 2006)

[18] Mots de René Lévesque : la réélection du PQ en 1981 était la preuve que la première prise de pouvoir du parti, en 1976, n’était pas un incident de parcours

Leave a comment