Terre et Culture : la question autochtone

En juin dernier, le Québec célébrait sa Fête Nationale. L’occasion de souligner sa fierté identitaire ainsi que sa différence linguistique et culturel. Ça, c’est pour la culture. Début juillet, le Canada célébrait à son tour son Canada Day et exprimait sa fierté d’être un pays d’est en ouest. Ça c’est pour la terre. On a souvent parlé de ces deux solitudes que sont le Québec et le Canada tant la cohabitation a toujours été difficile. Il est cependant de cette troisième solitude dont la genèse semble s’être inscrite tant dans la culture que dans la terre : les peuples autochtones.

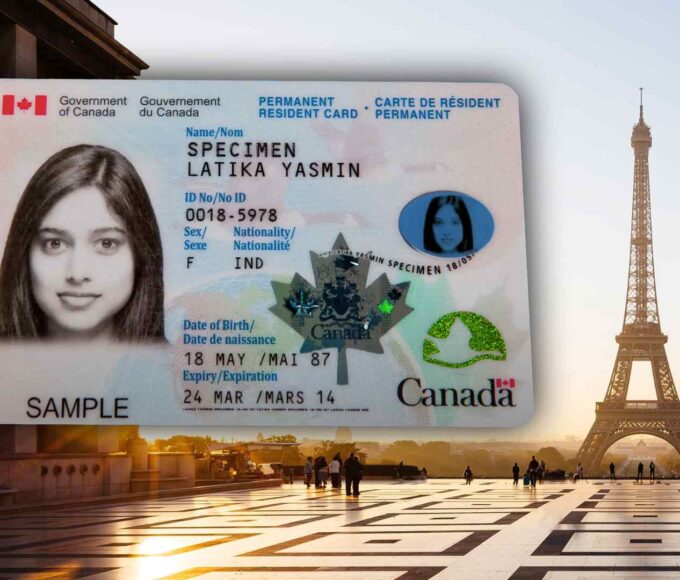

INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

La question autochtone est délicate car elle rappelle aux canadiens et aux québécois les valeurs d’ouverture d’esprit et de droits et libertés sur lesquelles ils ont construit leur société. Et cette question prend un relief particulier dans la gestion d’un multiculturalisme croissant au pays. En effet, comment relever ce défi concernant une communauté culturelle antérieurement historique aux deux peuples fondateurs du Canada ?

La relation avec les autochtones durant la colonisation canadienne est intéressante à plusieurs égards. Je la trouve même particulière dans le contexte général d’expansion coloniale européen de l’époque. Et surtout, cela nous donne des indices intéressants sur la gestion de la question autochtone par le Canada et le Québec aujourd’hui. Sur le plan numérique, le faible nombre de colons à l’époque de la colonisation face aux 200 000 autochtones vivant alors ici a incité les européens à mener une intense activité diplomatique avec ces derniers (signatures de traités) afin de pouvoir faire du commerce et s’assurer des alliances lors de conflits. En outre, la dureté du climat a provoqué un important transfert culturel des autochtones vers les colons, transfert qui s’est souvent avéré vital pour la survie de ces derniers : initiation à la vie en forêt, apprentissage de méthodes de chasse au milieu naturel, adaptation sur plusieurs plans (vêtements, culture, plantes médicinales). Sans parler des emprunts linguistiques aux langues amérindiennes (Achigan : poisson d’eau douce ; Ottawa : nation amérindienne ; Québec qui pourrait signifier « rétrécissement de la rivière » en algonquin) parallèlement aux emprunts aux régionalismes français (maganer, bavasser, la broue, etc).

Par ailleurs, ce transfert culturel a aussi conduit à un profond métissage qui reste très présent encore aujourd’hui. Enfin, la présence de deux puissances coloniales rivales où aucune n’avait de domination nette sur l’autre au début a influencé la relation avec les autochtones. Autrement dit, si l’assimilation des nations amérindiennes était impossible sur le plan numérique, passer des alliances avec elles pour s’assurer d’appuis non négligeables en cas de conflit était nécessaire sur le plan stratégique. Surtout que la France considérait cette colonie à titre de pourvoyeuse de matières premières (ex : la traite de fourrures) et non comme une terre où y développer une société dynamique économiquement. Au sujet de la Nouvelle-France, Voltaire ne suggérait-il pas aux « autorités du temps à ne pas se mettre en peine de quelques arpents de neige où vivent des ours blancs et des Esquimaux » ? Cette attitude de la métropole justifiait d’autant plus l’impérieuse nécessité de s’allier les autochtones plutôt que d’espérer l’envoi massif de soldats.

Cela n’a pas empêché les deux puissances rivales française et anglaise d’y faire souche jusqu’à y créer un pays ensemble. Il n’est, à ma connaissance, pas d’autres endroits où la colonisation a réuni tous ces éléments rendant par conséquent la colonisation du Canada singulière.

L’ethnohistorien Serge Bouchard, un spécialiste québécois des questions amérindiennes, estime que près de 60% de la population québécoise d’aujourd’hui possède du sang amérindien dans ses gènes. Et lui de rajouter qu’il ne faut pas chercher plus loin qu’auprès des populations autochtones le besoin des québécois pour l’aventure et leur goût des grands espaces ! Par ailleurs, l’universitaire Évelyne Méron a procédé à une revue de la littérature canadienne-française et québécoise à propos des Amérindiens. Après une tentative d’assimilation au début de la colonisation (convertir les amérindiens au christianisme), a succédé un changement de mentalité : non seulement les colons ont découvert que les autochtones avaient une culture, mais qu’en plus, ils pouvaient sauver des vies (ils savaient soigner le scorbut qui faisait des ravages chez les colons). Naît alors le mythe du « Bon Sauvage », qui est certes non-civilisé mais qui connaît son milieu et fait appel à son gros bon sens pour survivre (ce qui, à l’époque, était LA priorité !).

Le coureur des bois est probablement l’exemple illustrant le mieux ce transfert culturel comme en témoigne d’ailleurs cet extrait de « Hymne aux coureurs des bois » de l’abbé Henry-Raymond Casgrain (19ème siècle) : « De l’indien, j’ai l’insouciance, L’ouïe et l’intrépidité, Pareil mépris de l’existence, Pareil amour de liberté ». Existe-t-il ailleurs dans le monde un exemple aussi fort de métissage culturel au point où certains, devenus coureurs des bois, se considéraient davantage amérindiens que colons ? Finalement, la Conquête de 1760 du Bas-Canada (Québec) par les anglais finit de changer les mentalités. À ce moment, les canadiens-français réalisent en effet qu’ils passent du statut de peuple conquérant à celui de peuple conquis. Progressivement, ils conscientisent alors qu’ils partagent, toutes proportions gardées, la même réalité que celle des amérindiens, eux-mêmes conquis.

Ainsi, si les colons français et britanniques au Canada ont suivi au début le même mode opératoire colonial qu’ailleurs dans le monde (essentiellement : assimilation et création des réserves), l’attitude a profondément évolué au cours des siècles. Les Aborigènes et les insulaires de Torres Strait, longtemps considérés comme des sous-hommes, ont obtenu il y a à peine 30 ans l’annulation par la Cour Suprême la mention de Terra Nullius (Terre sans habitants) que les colons britanniques avaient affirmé en arrivant en Australie. Les Pays-Bas ont toujours réprimé dans le sang toute tentative d’autonomie des javanais d’Indonésie avant de reconnaître l’indépendance de ce pays, deux ans après sa proclamation officielle en 1945 (ceci étant, les indonésiens se sont révélés guère plus ouverts lors des demandes autonomistes du Timor Oriental). Les Maori Iwi de Nouvelle-Zélande peinent encore aujourd’hui à obtenir une entière reconnaissance auprès du gouvernement de Wellington (si le sujet vous intéresse, je vous suggère l’excellent film « Once we were warriors » qui traite des difficultés psychosociales d’une famille maorie, nostalgique de son passé ancestral). Sans parler des dégâts irréversibles sur les communautés amérindiennes suite aux ethnocides pratiqués par les Etats-Unis sur son territoire ou de l’Espagne en Amérique du Sud. Difficile à mon sens d’aborder la question autochtone sans évoquer ces démons du colonialisme.

À chaque culture correspond une conception du foncier. Lorsque les colons arrivèrent ici, ils avaient une conception culturelle du développement qui consistait à exploiter les ressources naturelles des immenses espaces à leur disposition. Cela supposait donc de posséder ces terres pour en retirer les produits nécessaires à leur subsistance puis, par extension, en faire commerce (agriculture, élevage, traite des fourrures, etc). Pour les Amérindiens, la notion de développement faisait uniquement référence au développement psychologique et spirituel, beaucoup plus abstrait. Par ailleurs, ils n’avaient aucune notion de propriété individuelle, en particulier concernant la terre. Ils considéraient en effet que cette dernière ne leur appartenait pas : elle était à tout le monde. Cela signifiait que tout le monde pouvait en disposer ….. Mais aussi que personne ne pouvait prétendre se l’approprier personnellement. D’où la mine perplexe des Amérindiens lorsqu’on leur proposa au début la signature de traités fonciers !

Ainsi, lorsque l’expansion coloniale prit de l’ampleur, aux alentours du 19ème, les réserves furent créées pour officiellement rendre les autochtones autonomes en tirant leur subsistance de la terre. La création des réserves et l’instauration de la Loi sur les Indiens en 1867 a officialisé le paternalisme du gouvernement fédéral sur les Premières Nations : étant alors considérés comme des mineurs incapables d’autonomie, les réserves étaient placées sous la tutelle d’un Ministères des Affaires Indiennes. L’expropriation économique fût suivie de celles sociale et culturelle : la création d’internats fédéraux pour les enfants amérindiens (le dernier a fermé en 1988) et l’arrivée de missionnaires fédéraux dans les réserves devaient « contrer la réticence profondément ancrée dans la culture autochtone étrangère à la propriété, l’accumulation de biens matériels et la prévoyance financière ».

Dans les années 1960, le Québec met fin au repli de sa société, quelques 200 ans après la Conquête. L’heure est venue de redevenir « maîtres chez nous » pour paraphraser Jean Lesage, le Premier Ministre Libéral sous qui s’amorça ce réveil. L’émancipation concerne toutes les sphères : économique, sociale, linguistique, politique, religieuse et évidemment culturelle. Vous rappelez-vous de la définition occidentale du développement ? À cette époque, le Québec réalise en effet l’énorme potentiel hydroélectrique de ses lacs et rivières, en particulier dans le nord québécois. Mais cette fois-ci, la voie du dialogue est privilégiée : la convention de la Baie-James et du Nord québecois (1975) et la convention du Nord-Est québécois (1978) constituent les premiers règlements de revendications territoriales au pays depuis 1800. Ces conventions assurent des compensations financières aux communautés autochtones (Cris, Inuits, Naskapis) et définissent une gestion commune des terres visées. Culturellement, les avancées sont tout autant significatives : 10 Nations Amérindiennes et 1 Nation Inuit, représentant 1% de la population québécoise réparties dans 54 réserves vivent au Québec. En 1975, il reconnaît explicitement des droits juridiques et linguistiques aux communautés amérindiennes ; en 1978 naquît le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec mandaté pour créer des relations harmonieuses avec les autochtones ; la résolution de 1985 fait du Québec la première province canadienne à reconnaître officiellement les nations autochtones.

Si la culture amérindienne dispose désormais d’un espace de reconnaissance, la question territoriale demeure. Comme l’écrit l’anthropologue Sylvie Vincent, les communautés autochtones ont conscientisé que la reconnaissance de leurs droits identitaires passait obligatoirement par la possession d’une terre où ces droits pourraient s’enraciner durablement. Terre et Culture. Tout le monde réalise cela en 1990 avec la crise d’Oka. Cette année, le maire d’Oka souhaite agrandir le terrain de golf municipal sur une pinède revendiquée comme terre ancestrale par les mohawks de Kanesatake et de Kahnawake. S’ensuit 78 jours de barricades où sont impliqués des milliers de policiers de la Sûreté du Québec et de l’armée canadienne appelée en renfort. Et surtout où on déplorera la mort d’une personne, un policier tué lors d’une intervention. Une terre pour deux cultures. Si je vous parle spécifiquement de cette crise, c’est qu’elle est un élément qui finit tôt ou tard par surgir dans toute discussion sur les autochtones au Québec.

Mais le caractère tragique de cet événement a eu des effets positifs. En 1999, le Nunavut (« notre Terre » en inuktituk) est crée en partenariat avec Ottawa et Québec. Le Nunavut représente toute la partie orientale des Territoires du Nord-Ouest qui ont été divisé en deux à cet effet. Doté d’une assemblée législative et étant souverain sur les questions de santé, d’éducation, de logement ou encore de justice, la nation Inuit dispose donc d’une autonomie politique, clé de voûte de l’autodétermination autochtone. En 2002, la signature de la Paix des Braves entre le Québec et les Anglo-Cris de la Baie James constitue un pas significatif supplémentaire dans la recherche commune d’une cohabitation harmonieuse. Cette entente prévoit qu’Hydro-Québec pourra y construire le projet hydro-électrique d’Eastmain-Rupert : en retour, les communautés autochtones recevront 4 milliards et demi de dollars sur 50 ans et seront associées au projet qui devrait créer plus de 10 000 emplois.

Pour un meilleur dialogue, Serge Bouchard préconise de briser les préjugés qui ont la vie dure à l’endroit des autochtones : le fait de ne pas payer d’impôts est loin d’être un privilège contrairement à l’idée répandue. Le fait de ne pas pouvoir saisir les biens d’un autochtone sur une réserve empêche ce dernier de pouvoir les mettre en garantie pour démarrer une activité économique par exemple. Cette inaccessibilité économique et la marginalité des cultures amérindiennes ont paradoxalement amené ces dernières à bien connaître quelques fléaux de l’économie moderne : décrochage scolaire, alcoolisme, taux élevé de suicide, problèmes comportementaux. Ceci étant, le paternalisme de Loi fédérale sur les Indiens a ses « avantages » que certains amérindiens ont su tout aussi bien exploiter : les cigarettes indiennes, non taxées, se retrouvent facilement en vente illégale hors des réserves. Jusqu’à créer des réseaux parfaitement organisés de contrebande de cigarettes, d’armes et de drogues entre le Canada et les Etats-Unis ; réseaux installés dans certaines réserves, ces dernières échappant quasiment au contrôle provincial et fédéral.

Mais alors, comment définir concrètement l’avenir ? Si les différents traités du nord québécois ont permis une cohabitation où tout le monde semble gagnant, le fait qu’ils concernent des régions faiblement peuplées de non-autochtones ont pu jouer également (le Nunavut compte 24 000 habitants pour 1,9 million de km2). Il en va autrement pour la Nation du Nistanissan qui englobe le Saguenay Lac-St-Jean par exemple. Régulièrement, l’actualité nous rappelle le dialogue parfois difficile entre les québécois et les autochtones : en juillet dernier, la Cour Supérieure du Québec sommait l’entreprise Kruger de cesser toute activité de coupe forestière sur l’île René-Levasseur suite à l’évocation de droits ancestraux par les Innus de Betsiamites. En août dernier, l’Assemblée des Premières Nations déposait une requête en recours collectif de 12 milliards de dollars contre Ottawa pour les sévices subis par les enfants autochtones ayant fréquenté les écoles et pensionnats fédéraux.

Telle une prophétie en 1994, l’écrivain Pierre Bourgault pressait Québec de négocier le plus rapidement possible avec « ses » autochtones dans la mesure où ses derniers ne pourront jamais espérer quoi que ce soit ni d’Ottawa ni de Washington en termes de concessions territoriales. Car céder à une nation autochtone ici, c’est ouvrir la porte à d’inévitables revendications ailleurs pour ces deux pays. Un luxe politique que peut en revanche se permettre le Québec sur un territoire grand comme trois fois la France avec seulement sept millions d’habitants. À l’argument d’un retour à la vie ancestrale, Bourgault répondait qu’il se demandait quel peuple pouvait réalistement envisager son développement en revenant à des modes de vies ancestraux en cette fin de 20ème siècle, après autant de siècles de coexistence avec des sociétés industrialisées ? Autrement dit, après avoir goûté aux plaisirs, somme toutes appréciables, du chauffage à l’électricité, du 4×4 pour aller chasser ou encore des services d’un médecin dans une clinique. Lui d’ajouter encore que « ce n’est pas en honorant les ancêtres que nous vivons, c’est en vivant que nous les honorons ». Et il est complètement illusoire de croire que 7 millions de québécois ou que 30 millions de canadiens plieront bagage du jour au lendemain pour satisfaire complètement les revendications territoriales des autochtones. On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre (et encore moins espérer un sourire de la crémière !).

En effet, si les autochtones se sentent légitimement chez eux ici, les québécois et les canadiens peuvent également revendiquer ce droit après des siècles de présence sur ce territoire. Et, de toute façon, si on va jusqu’au bout du raisonnement – en clair, si on remonte jusqu’au début de l’histoire de l’Humanité – QUEL peuple peut raisonnablement revendiquer en toute légitimité qu’il fût le premier sur telle terre ? Si la grande période de décolonisation qui a suivi la seconde guerre mondiale a permis à de nombreux pays d’émerger, parmi ceux-ci on peut compter un grand nombre qui vit encore aujourd’hui de grandes difficultés à être autonomes économiquement et qui doit compter sur l’aide de leurs anciennes puissances coloniales. Personnellement, je pense que ce n’est pas faire du tort au droit à chaque peuple de disposer librement de lui-même en faisant preuve de pragmatisme : c’est-à-dire concilier autonomie culturelle et développement économique. En ce sens, les nations amérindiennes ne pourront pas atteindre cet objectif sans marcher main dans la main avec le Québec : c’est dans cet esprit que s’inscrit Geoffrey Kelley, le Ministre délégué aux Affaires Autochtones, dans son allocution de juillet 2004 intitulée « affaires autochtones et développement du Québec : franchir ensemble une nouvelle étape ».

La cohabitation des canadiens anglais, des québécois et des autochtones aurait pu ressembler à une tragédie shakespearienne. À mes yeux, elle ressemble davantage à la pièce de théâtre « Huis Clos » du philosophe français Sartre. La morale de cette pièce est que « l’Enfer, ce sont les Autres », c’est-à-dire la cohabitation entre trois personnes condamnés à vivre ensemble pour l’éternité. On ne peut évidemment pas parler d’enfer entre ces trois cultures vivant sur une même terre mais je trouvais la comparaison intéressante. Je rejoins donc à Serge Bouchard qui préconise un plus grand devoir de connaissance entre autochtones et québécois pour que les solitudes ne soient plus. En effet, de l’ignorance mutuelle, qu’elle soit voulue ou non, émerge souvent préjugés, ressentiment et amertume qui finissent souvent par s’entretenir d’eux-mêmes. Au point qu’on ne sait plus pourquoi chacun campe sur ses positions : tout ce que l’on sait avec certitude, c’est justement qu’il faut camper sur ses positions ! Je rejoins également Pierre Bourgault pour intensifier le dialogue : partenariats, développement commun, redistribution des richesses. C’est ce que le Québec s’attache à faire depuis plus de 30 ans. Il est temps de rétablir le souvenir – « je me souviens » – de ces peuples, il y a quelques siècles, qui ont bâti ensemble un pays.

Leave a comment