Trois fois Montréal.

Le week-end dernier, je n’ai pas osé appeler mon amie Lulu. Régulièrement, je la briefe sur la suite des événements. Cette fois-ci, je n’ai pas osé. «Devine quoi?», aurais-je lancé. «Tu repars à Paris?», aurait-elle parié. «Euh…. non. J’pense qu’on envisage Montréal».

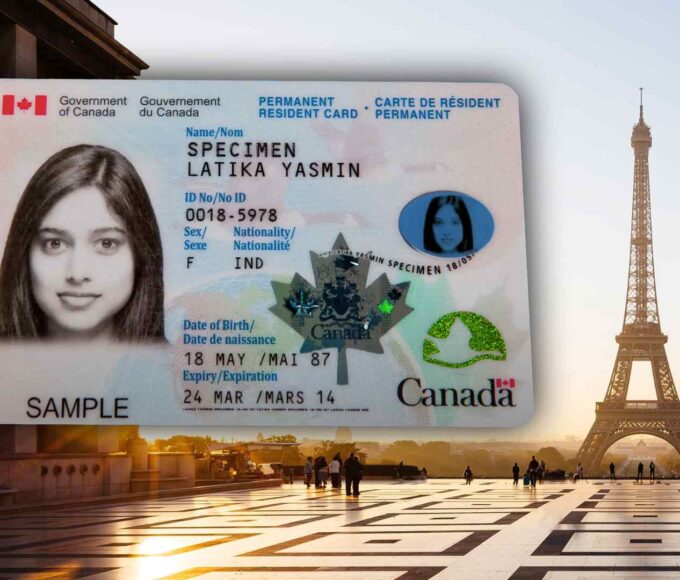

INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

Je n’ai pas osé parce que je craignais la docte exaspération de ma Lulu qui sait tout. «Bon, en v’là une idée qu’elle est bonne».

La saga des mes hésitations géographiques commence à être mythique. Après avoir annoncé un départ à Québec, nous avons retardé notre envol, sans nécessairement mettre cette possibilité au grenier de nos projets saugrenus. En janvier, finalement, on en conclut qu’on ne se trouve pas si mal dans le clean cut 613-819. Puis par bravade, je postule au Service extérieur avec ce que ça implique : des affectations internationales pour le reste de ma carrière (ouah, le mot carrière me fait ronronner d’avance), dans des pays que je n’aurai sans doute pas choisis et dont je ne parlerai sûrement pas la langue. J’ai sciemment bâclé ma candidature, j’attends toujours des nouvelles. J’espère presque ne pas en avoir.

Puis je reçois un courriel d’une ex-collègue. «T’as pas envie de venir à Montréal par hasard? Il y aurait du boulot pour toi ici, et sans doute pour ton mari aussi». Ah ben dans ce cas….

Une nano seconde plus tard, j’avais tapé «Oui» et cliqué sur «Envoyer».

Mon cœur bat. Pourquoi cette étrange fascination pour une ville sale, bruyante, trop grande, trop chère, dont les autoroutes sont continuellement en travaux?

J’avais 11 ans, la première fois. Cédant à deux années d’implorations, mon père m’y emmène en avion. J’en rêvais depuis les Olympiques, certainement, depuis avoir vu à la télévision les images de gratte-ciels, de ponts, de fourmillement piétonnier, de conducteurs impatients. Dans un magazine jeunesse auquel j’étais abonnée, je lisais les histoires de petits Montréalais. Leurs noms aux sonorités étrangères me fascinaient. Je les enviais de ces parents qui parlaient une autre langue. J’ai compris, du loin de ma ville natale un peu perdue, que Montréal incarnait la différence et la diversité.

À l’aéroport, ma cousine et ses parents nous accueillent. Ma cousine qui, malgré son jeune âge d’adolescente, navigue vaguement dans les milieux artistiques, connaît du monde, dont notre idole qui descend de l’avion de Vancouver en même temps que j’arrive de mon trou perdu. Présentations (il est charmant, je suis rouge pivoine).

Le lendemain, je me déguise en fille de 18 ans (plus facile à 11 ans qu’à 37, croyez-moi) et on assiste à une émission télé de variétoche. Montréal, « Bright Lights, Big City » (1). Montréal incarne, pour l’ado bientôt rebelle que je serai, les parages de l’illicite. Je sens qu’il y a là des mystères, et mon périple dans une boutique de la rue Sainte-Catherine qui sent drôle augure presque une vie dissolue que ma conscience m’interdit d’envisager. Mon surmoi prendra sur lui (2).

Je ne me suis jamais remise de ce voyage, tellement qu’à 15 ans, après de multiples allers-retours (mon père vivant désormais dans la ville de mes rêves), j’y pars pour de bon. J’apprends tout de la musique alternative, qui me change de l’unique radio commerciale que nous avions dans ma ville natale. Les théâtres offrent des tarifs aux étudiants. Il y a des cinémas, des bars, des concerts, des restos ethniques, des punks, des quétaines, des gothiques, des artsy, des jocks, des snobs, des patchoulis, des preppies (beaucoup de preppies, dans les années quatre-vingts), des anglos, des francos, des allos. Montréal m’autorise, m’encourage, m’oblige à être différente.

Ce n’est plus une tare d’être premier de classe mais l’ironie veut que je ne le sois plus, concurrence oblige. À mon école, les petits snobs arrogants affichent soudainement un silence respectueux. Madame Morel fait son entrée. Pendant un an, elle nous donnera de si bons cours d’histoire et d’économie que je passerai cinq années à espérer trouver un prof d’université aussi talentueux qu’elle. Elle nous parle du dimanche sanglant de son pays d’origine, nous présente Vian et Prévert qu’elle a appris dans son pays d’adoption. La Révolution russe prend presque des accents invitants et pendant quelques mois, j’appelle tout le monde «camarade», ce qui tranche avec le néolibéralisme typique de cette décennie. Ne rigolez pas, c’est un petit miracle. Montréal a des richesses humaines sans équivalent ailleurs au Québec (laissez-moi mon moment de chauvinisme).

Au bout d’un long moment qui a duré 15 ans, je me lasse. Je connais trop Montréal, elle ne m’étonne plus. Le hasard m’amène à Paris, trop sale, trop bruyante…. et rebelotte.

Chaque été au moins, nous revenons chez moi. L’avion survole le stade (que Pierre Foglia évoque sous le surnom sympathique de «bol de toilette à l’envers»). Les 1000 piscines bleues et chatoyantes de Pointe-Claire annoncent l’atterrissage. Je respire enfin. Nous sortons de l’aéroport, envahis par une délicieuse odeur de kérosène et d’humus. Le Dorval industriel que nous traversons est d’une laideur effarante mais bientôt, la «montagne» apparaît, avec sa tour et son dôme. Le bleu du ciel montréalais est sans doute le plus beau qui existe. Et là, pour les Parisiens que nous sommes, Montréal est comme un village. Les gens sont aimables, disciplinés, légers malgré les 40 °C qui s’abattent sur nous. Le métro bleu ressemble à un jouet et sa musique nous fait rigoler. Razzia dans les magasins géniaux, Festival de jazz, Vieux-Port, restos, montagne. Vivre Montréal en touriste vous donne immédiatement l’idée d’y vivre. Ou d’y revivre.

Nous sommes donc allés faire un peu de prospection samedi dernier. En provenance de Gatineau/Ottawa, on voit tout de suite la différence. En passant sur Papineau près du Parc Lafontaine, Mr. JayJay a un soupir de soulagement, c’est presque comme un retour à la maison. «On voit», dit-il, «ce qui vous distingue». «Vous êtes tellement français au fond». Le joyeux bordel qui règne dans la rue, peut-être? Les Montréalais déambulent, se prélassent, avec toute l’aristocratie désaffectée qui les caractérise.

Montréal a la classe sans l’arrogance. Elle est belle même pas maquillée. Montréal plaît au Pygmalion en nous, qui réalise son potentiel et fantasme d’achever l’œuvre. Montréal est terriblement française, avec ses terrasses, ses boutiques, son désordre artistique. Montréal est terriblement nord-américaine avec son dynamisme tranquille, son hétéroclisme. Montréal permet, encourage et commande la différence. Je l’aime malgré ses imperfections, à cause de ses imperfections.

J’ai parfois du mal à me souvenir des noms de rue, des itinéraires. En nous rendant au Marché Atwater, je réussis à nous conduire à Westmount, le temps d’une petite étude sociologique sur les propriétaires de Jaguars. Je dois revenir sur mon chemin, passer par l’avenue des Pins et mon ancienne école (Bonjour Mme Morel), refaire l’itinéraire du 144, pour me rappeler où se trouve le Marché.

Et là, nous sommes en France. Devant les étalages de charcuterie, de saucisses, de viandes et d’autres trucs pas bons du tout, Mr. JayJay, pas chauvin, répète inlassablement : «Mais qu’est-ce qu’on fout en Outaouais?».

En effet. Qu’est-ce qu’on fout en Outaouais quand on pourrait avoir Montréal?

(1) Du nom d’un roman devenu classique de Jay McInerney, qui traite du mal de vivre de jeunes adultes à New York.

(2) Le surmoi, en psychologie, est «l’idéal personnel» que l’enfant se construit comme mesure de ses actions personnelles. Merci Sigmund.

qu’en France

qu’en France

Leave a comment