Un samedi après-midi sur le Plateau (Tranche de vie)

Jas et moi avons dû nous croiser 100 fois sur la rue Mont-Royal. Sans même nous voir. C’est 6000 kilomètres plus loin que nous avons fait connaissance : elle à Nice et moi à Paris. À Montréal, à supposer que le hasard nous ait réunies, nous ne nous serions probablement jamais parlé. Il aura fallu traverser une partie du monde pour devenir amies.

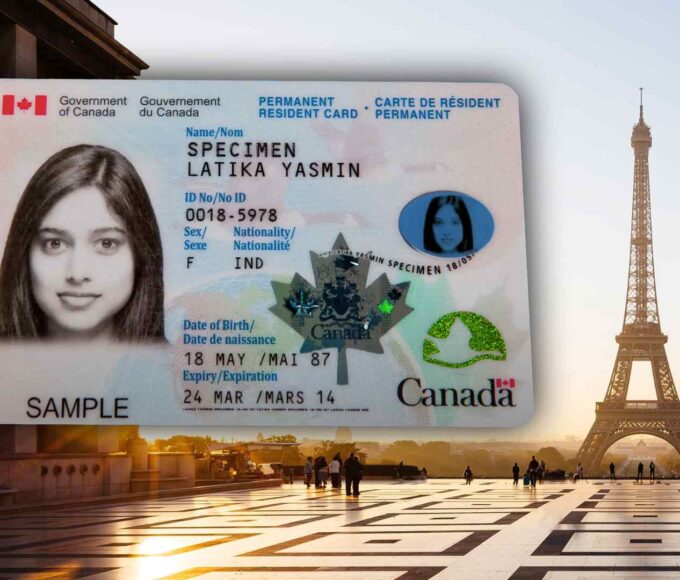

INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

Je pense à cela en sillonnant les rues du Plateau Mont-Royal, un samedi après-midi d’octobre, quand le ciel est très bleu et que l’air commence à donner du rose aux joues. Je croise des gens qu’il me semble avoir croisé il y a dix ans lorsque j’y habitais. Comme s’ils étaient restés là, statiques. Bien sûr, les commerces ont un peu changé. Le Plateau a traversé des tendances pas toutes très originales : hommage au café, hommage au sushi, hommage au pain…. mais, ouf, mes classiques sont toujours là (la boucherie, le poissonnier, la biscuiterie….) et je suis presque rassurée de leur présence toujours constante malgré les restos de nouilles et friperies chics qui semblent pousser comme de la mauvaise herbe. Les gens, eux, sont pareils. Ils n’ont pas changé. Même accent, entre les Français et ceux qui rêvent de l’être. Même tendance vestimentaire, légèrement différente du reste du Québec, un peu post-grunge. Il y a moins d’étudiants pauvres-sur-les-prêts-et-bourses (on y pense deux fois avant d’accepter de claquer 1 600 $ mensuellement sur un loyer dont le sol n’est pas à niveau et craque dès qu’on respire) mais ils y viennent quand même rêver un peu. Les friqués bohèmes intellos ou artistes ou aspirants sont là, à discuter et à déambuler, parfois quelques cheveux gris et une poussette en plus. Mais cette fois, je ne croiserai pas monsieur Bourgault et je ne rougirai pas de respect en tentant un sourire de groupie.

Je surprends des bouts de conversations et comme d’habitude, j’aurais envie de demander à tous ces gens qui ils sont, d’où ils viennent. Combien de fois Marie et moi sommes-nous restées silencieuses, à ce resto thaï de la rue Saint-Denis, trop absorbées que nous étions à écouter les autres. J’épie. «Tu comprends, il me dit qu’il m’aime, mais il n’est jamais disponible pour passer du temps avec moi le samedi», dit une femme dans la quarantaine, dont les tourments s’apparentent plutôt à la naïve vingtaine (chanceuse?). Un jeune homme, qui parle dans son portable, semble vouloir secouer son interlocuteur de sa torpeur. Une maman supplie son bébé de s’endormir dans la poussette. Une femme se blottit contre son homme en soupirant de bonheur : «Qu’est-ce qu’on est bien, hein?». «Oui, mon chaton», dit-il patiemment. Deux caïds aux perfectos bien noirs (tiens, ça existe encore?) fendent la foule. Des gens attablés aux terrasses boivent leur café avec des mitaines, en regardant passer les gens qui les regardent et en refont un monde sans Falloujah et sans élections américaines.

Une petite rue, et tant de tourments, de petits bonheurs, de gens à connaître, de gens qu’on ne connaîtra pas.

Une immigration force un peu les amitiés. Chez soi, il y a la famille, les amis d’enfance, les collègues de longue date. On n’a besoin de personne d’autre. Mais seul, on est forcé de lier contact, forcé de raconter son histoire : aux étrangers dont on essaie de saisir les codes sociaux, et aux compatriotes qui jouent dans le même film que nous. Chez moi, des gens que j’aurais peut-être ignorés (ignorés, pas parce qu’ils sont inintéressants, mais parce que je n’avais pas besoin d’eux), me sont apparus comme une bénédiction 6000 kilomètres plus loin. En échangeant sur nos expériences communes, nos impressions, nos doutes grandissants sur notre identité véritable, nos secrets d’initiés (je me rappelle le délicieux bonheur de découvrir du Clamato chez Thanksgiving de la rue Saint-Paul), des liens très forts se créent.

On s’arrête pour admirer les citrouilles au kiosque du métro Mont-Royal. Chez Champigny sur Saint-Denis, Nelly Arcan signe des dédicaces. C’est l’heure pile, j’aimerais bien aller lui dire que j’ai dévoré son dernier livre qui a réussi à me toucher malgré sa «crudité» réputée. Elle va me prendre pour une idiote, je préfère me taire. Tiens, aux Éditions Pauline, il y a un bouquin dont j’ai bien longtemps espéré l’existence, sur la «French theory» (ainsi nommée dans le titre du livre), presque inconnue en France et qui a pourtant façonné la vie intellectuelle américaine ces dernières années. À côté, il y a ce club vidéo où on peut louer absolument tous les classiques possibles et inimaginables, les séries B, les Hitchcock, toutes les séries depuis l’invention de la télé…. En face, ce bar où j’ai écouté du jazz pour la première fois, en grimaçant sans doute. Cet autre bar où j’ai légalement bu ma première vodka le jour de mes 18 ans. Le fabuleux verrier, les boutiques de déco, la crêperie bretonne de la rue Rachel. Presque rien n’a changé. On a beau dire et redire, le Plateau, c’est la capitale culturelle du Québec. Je suis rassurée de retrouver ce quartier que je connais tellement et j’aimerais y venir plus souvent. Mais je n’envie pas ces gens qui semblent l’avoir squatté depuis 1989 sans ne jamais rien connaître d’autre.

Je pense à ceux que j’ai croisés grâce à mes vagabondages. Aux amis sincères qui ne prétendent pas l’être avec des grands mots, mais sont là, de près ou de loin, pour le meilleur et souvent pour le pire. Aux fous-rires et aux délires. À Catherine, dont le sens de l’argumentation est inégalé mais qui sera toujours bien trop modeste pour en avoir conscience. À Malika qui ne le sait pas mais qui a fait de moi une meilleure personne même si ça ne paraît pas toujours. À ma «grande sœur», qui a franchi l’océan juste avant moi, histoire de pouvoir me briefer lorsque ce serait mon tour. À Dago, reine de la zen attitude, qui me supplie comiquement depuis des mois de la «ploguer» dans une de mes chroniques. À ceux à qui on dit au revoir pour ne pas dire adieu. Je pense à cette pub où on voit un bel avion effectuer son virage et j’aimerais m’y retrouver, parce que j’aimais profondément ces allers-retours qui nous ont permis, à ma gang et moi, de nous apprécier, alors qu’il était improbable que nos destinées se croisent un jour. Une immigration nous offre souvent la possibilité de réaliser ce rêve fou d’arrêter des passants dans une rue et de leur demander : «Et toi, t’es qui? Tu viens d’où?».

(Je vois d’ici tous ces immigrants de bonne volonté qui vont écouter mes conseils et aborder n’importe qui en sortant du métro Berri-UQAM…. et avant de m’étouffer de rire en imaginant la scène, je préfère vous signaler qu’il s’agit là d’une métaphore et qu’il est recommandable d’observer un peu de retenue dans vos relations interpersonnelles).

Sortir de son cocon est une épreuve formidable et parfois nécessaire…. En faisant le tour du monde, on y découvre parfois, comme par miracle, un voisin d’enfance, des copains de lunch le midi, un frangin dont on avait rêvé. Même si la carapace est parfois coriace, la vôtre ou la leur, foncez et parlez-leur, à ces étrangers. Ça fait partie du bonheur de jouer à recommencer sa vie.

Leave a comment