Quand une situation de domination s’appuie sur la violence physique – esclavage, torture, génocide – il est plus facile de la pointer du doigt et d’en dénoncer ainsi l’existence. Il est cependant beaucoup plus difficile de la voir quand elle repose sur une violence psychique, surtout quand le dominé lui-même se sent coupable non pas d’être dominé mais de ne pas pouvoir être comme le dominant.

C’est ce que Lise Noël [1] et Albert Memmi [2] appellent la pédagogie de la culpabilité.

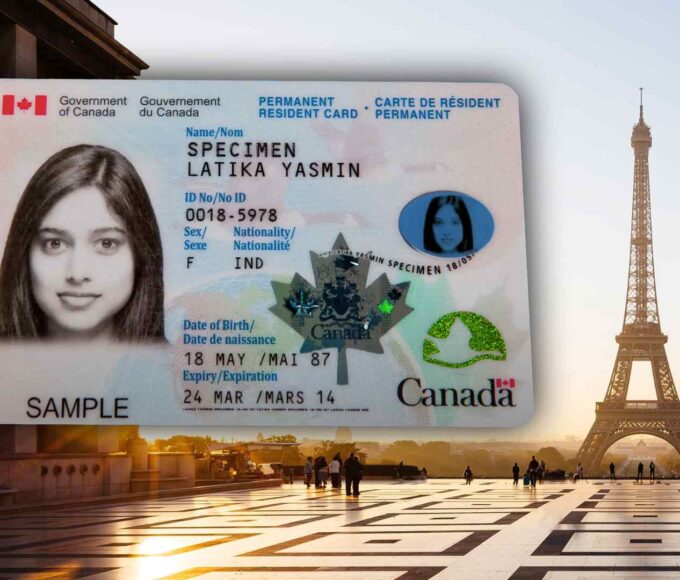

INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous gratuitement pour recevoir du contenu exclusif et personnalisé et des ressources indispensables pour vous aider à immigrer au CANADA.

Il peut déjà sembler incongru qu’un dominé puisse vouloir devenir comme celui qui le domine. On pourrait alors avoir encore plus de difficulté à concevoir que le dominé, dans ses efforts à ressembler au dominant, puisse, en plus, se culpabiliser de ne pas y parvenir. C’est pourtant ce qui se passe depuis des siècles en plusieurs endroits de ce monde, dont le Québec. Par le travail de l’Histoire, le dominant peut ainsi transformer les violences d’une Conquête en évidences évidentes s’imposant naturellement à tous et en particulier au dominé. La domination est ainsi complétée : le dominant n’a plus besoin d’exercer quotidiennement son emprise car le dominé l’a intériorisé, c’est-à-dire qu’il la considère désormais comme allant de soi, normale et évidente. Il veut devenir un métropolitain.

À partir de ce moment-là, la situation de domination ne peut plus être ni pointée du doigt, ni dénoncée car même le dominé ne se voit plus comme tel. La domination devient alors socialement invisible. Ainsi, quand dans une réunion de travail, quelque part au Québec, s’y trouve au moins une personne anglophone parmi une majorité de francophones, il se peut bien que cette réunion se déroule en anglais. C’est là un exemple d’évidences évidentes : l’anglais étant devenue, par le travail de l’Histoire, l’actuelle « langue des affaires », il est alors normal, logique et allant de soi qu’une réunion professionnelle se fasse en anglais. Conduisant ainsi un hypothétique francophone, quelque part sur Bay Street dans une autre réunion, à s’en vouloir de ne pas maîtriser assez l’anglais pour la suivre avec ses collègues de travail anglophones. Le summum de la pédagogie de la culpabilité sera atteint si l’anglophone, dans la réunion de travail au Québec, dit qu’il est bilingue : ses collègues francophones ne manqueront alors pas de souligner son effort d’avoir appris le français alors que « cela n’était pas nécessaire ». Alors que quelques collègues anglophones de la réunion sur Bay Street sourcilleront face à ce francophone qui ne maîtrise suffisamment pas l’anglais alors que « cela devrait être une évidence de nos jours ».

C’est là une autre caractéristique de la pédagogie de la culpabilité inscrite dans le dominé : à lui d’assumer le fardeau de la preuve. En effet l’évidence évidente s’imposant d’un « marché économique plus fluide avec une seule langue de communication », charge au dominé de démontrer le bien-fondé, la pertinence ou tout simplement l’utilité la plus élémentaire de continuer à parler le français. Et on ne manquera pas, ici, d’avancer moult justifications pour appuyer l’évidente évidence et donc, d’infirmer le dominé : maintenir le français, c’est faire preuve de « sectarisme », c’est « reculer », c’est « suicidaire » dans un « monde globalisé ». Ainsi, d’une discussion localisée où dominant et dominé sont clairement identifiés et la situation de domination bien délimitée sur un plan géographique, politique et culturel, on la déplace sur le plan international en invoquant la « mondialisation », la nécessité de « s’ouvrir aux autres cultures », l’exigence de « faciliter la circulation des biens, des services et des compétences ». Cela permet non seulement de diluer la situation de domination dans un Grand Tout [3] où l’on se perdra nécessairement dans les complexités géographiques, politiques et culturelles mais aussi de dépersonnaliser le dominant : ce n’est pas tant qu’il soit la source d’une improbable domination désuète que le porteur, parmi tant d’autres d’une vision s’imposant désormais à tous. En effet, pourquoi résister quand « c’est comme ça que ça marche maintenant », pourquoi freiner « la marche inéluctable du progrès », pourquoi s’obstiner à vouloir « à rester dans son coin », pourquoi faire encore dans l’idéologie quand il s’agit aujourd’hui « d’être pragmatique » ? On notera – encore une fois – l’ironie de la chose : culture québécoise, rentrez dans le rang car aujourd’hui, l’heure est à l’ouverture des cultures. Que l’on m’explique en quoi la diversité culturelle en ressortira grandie si les québécois deviennent de sages canadian dans le système constitutionnel actuel.

Dans la foulée, on fera mieux encore : on s’aventurera dans l’analyse culturelle comparée pour mieux défendre l’argumentation. Ainsi, comment qualifier autrement les québécois « d’enfants gâtés » quand d’autres sociétés, ailleurs, sont violentées dans des génocides, des embargos, des dictatures, etc. La culpabilité de ne pas être comme le dominant se double ici de la culpabilité d’être un dominé qui « se plaint le ventre plein ». Bref, être dominé – avec tous les « avantages » qui y sont reliés – ça se mérite : on frise ici les sommets de l’absurdité. Et manifestement, les québécois ne méritent pas le droit de revendiquer de statut de dominés. Soit parce qu’ils n’ont pas assez souffert soit parce que ça fait trop longtemps et qu’il est temps maintenant de « passer à autre chose », c’est-à-dire de « se tourner vers l’avenir ». Assez paradoxal d’exiger d’une société un statut de quasi-martyr pour qu’elle puisse se prévaloir d’un quelconque droit de cité alors que le but est justement d’éviter qu’une société en arrive à une situation de martyrisation inacceptable. Dans ce registre, il est évident que le cas québécois ne pèse pas lourd aujourd’hui face au cas palestinien, au cas cubain ou encore au cas tibétain par exemple (ce qui est tout à fait exact pas tant en termes de gravité qu’en termes d’urgence d’agir). Ainsi, après deux cents ans d’assimilation, se pourrait-il qu’on demande à un hypothétique Parti Tibétain de « cesser de faire dans le repli sur soi » et de « se rendre à l’évidence » que son avenir est désormais dans l’ensemble continental chinois ? Quitte à faire dans l’analyse culturelle comparée de comptoir …

On aura compris que le dominé ici est le québécois francophone et que le dominant est le canadien-anglais. Pour autant, mon intention n’est pas du tout de fustiger le dominant : à l’exception de quelques extrémistes, aucun canadien-anglais aujourd’hui ne porte consciemment le sentiment de faire partie d’un groupe exerçant une domination. Car le système de domination dont il est question ici relève d’une logique sociologique, c’est-à-dire s’exerçant au niveau des structures sociales de manière implicite sur laquelle aucun individu, dominant ou dominé, n’a plus de pouvoir. Le bâton qui frappait, autrefois fermement et physiquement tenu dans la main du maître, s’est naturalisé avec le temps en devenant une abstraction socioculturelle s’imposant naturellement, car force est de constater qu’il faut aujourd’hui « parler anglais », « cesser les vieilles chicanes stériles », « prendre exemple sur l’Alberta », etc.

Ainsi, personne, de manière individuelle, ne peut être tenu responsable de la « globalisation » ou du fait que l’anglais soit devenue « la langue des affaires ». C’est dans ce sens que la domination est devenue socialement invisible en ce qu’elle continue d’agir non plus en termes de contraintes (qui forcent l’individu), ni même en termes d’incitatifs (qui suggèrent à l’individu) mais désormais en termes d’évidences (qui s’imposent à l’individu). À partir du moment où je choisis « librement », comment en effet continuer à parler de domination ?

Et c’est le travail de l’Histoire, c’est-à-dire la transformation de la contrainte alors physique, tangible et reconnaissable clairement en évidence psychique, abstraite et diffuse, qui a permis cela : l’anglais est devenue évidence évidente non pas pour quelques propriétés intrinsèques qui lui seraient propres (sorte de langue aryenne dans une logique évolutionniste) mais essentiellement par le travail historique des conquêtes de l’ancienne puissance britannique. En d’autres termes, l’anglais n’est pas aujourd’hui la langue des affaires non pas parce que c’est la plus efficace mais parce que c’est celle qui a su s’imposer suite à un long processus sociohistorique. Écrire cela, c’est donc écrire que l’anglais n’est pas une langue dominante en soi : c’est surtout une langue qui, par le jeu des conquêtes et les circonstances de l’Histoire, a su dominer. Écrire cela aussi, ce n’est pas tirer sur l’anglais ni sur les canadiens-anglais mais sur le principe de domination en soi.

C’est là une nuance majeure qu’il me semble important de garder à l’esprit en tant qu’immigrant ayant choisi de continuer sa vie ici : déconstruire l’évidente évidence de l’anglais, c’est revoir le français au Québec non pas comme s’obstinant face à ce qui va de soi mais comme un allant de soi obstiné.

[1] « L’intolérance. Une problématique générale. » – Lise Noël. Montréal : les Éditions du Boréal

[2] « L’homme dominé » – Albert Memmi. Paris : Éditions Gallimard

[3] René Lévesque, feu ancien Premier Ministre du Québec et fondateur

Leave a comment